LES DEMEURES PHILOSOPHALES

ET LE SYMBOLISME HERMÉTIQUE

DANS SES RAPPORTS AVEC L’ART SACRÉ

ET L’ÉSOTÉRISME DU GRAND-ŒUVRE

Planches originales de Julien Champagne

TABLE DES MATIÈRES DU TOME SECOND

LE MERVEILLEUX GRIMOIRE DU CHÂTEAU DE DAMPIERRE

I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII

LES GARDES DU CORPS DE FRANÇOIS II

I – II – III – IV – V – VI – VII

LE CADRAN SOLAIRE DU PALAIS HOLYROOD D’ÉDIMBOURG

PARADOXE DU PROGRÈS ILLIMITÉ DES SCIENCES

LE RÈGNE DE L’HOMME

LE DÉLUGE

L’ATLANTIDE

L’EMBRASEMENT

L’ÂGE D’OR

LE MERVEILLEUX GRIMOIRE DU CHÂTEAU DE DAMPIERRE

Dans la région santone à laquelle appartient

Coulonges-sur-l’Autize, — chef-lieu de canton où s’élevait autrefois la belle

demeure de Louis d’Estissac, — le touriste prévenu peut découvrir un autre

château, que sa conservation et l’importance d’une décoration singulière rend

plus intéressant encore, celui de Dampierre-sur-Boutonne (Charente-Inférieure).

Construit à la fin du XVe siècle, et sous François de Clermont, le château de

Dampierre est actuellement la propriété de M. le docteur Texier, de

Saint-Jean-d’Angély. [Recueil de la

Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure, t.

XIV. Saintes, 1884.] Par l’abondance et la variété des symboles qu’il propose,

comme autant d’énigmes, à la sagacité du chercheur, il mérite d’être mieux

connu, et nous sommes heureux de le signaler particulièrement à l’attention des

disciples d’Hermès.

Extérieurement, son architecture, quoique élégante et de bon

goût, reste fort simple et ne possède rien de remarquable ; il en est des

édifices comme de certains hommes : leur tenue discrète, la modestie de leur

apparence ne servent souvent qu’à voiler chez eux ce qu’ils ont de supérieur.

Entre des tours rondes, coiffées de toits coniques et

pourvues de mâchicoulis, s’étend un corps de logis Renaissance dont la façade

s’ouvre, au dehors, par dix arcades surbaissées. Cinq d’entre elles forment

colonnade au rez-de-chaussée, tandis que les cinq autres, directement

superposées aux précédentes, ajourent le premier étage. Ces ouvertures

éclairent des galeries d’accès aux salles intérieures, et l’ensemble offre

ainsi l’aspect d’une large loggia couronnant un déambulatoire de cloître. Telle

est l’humble couverture du magnifique album dont les feuillets de pierre

garnissent les voûtes de la galerie haute (pl. XXIII).

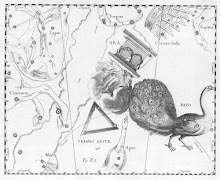

|

| Planche XXIII |

Mais, si l’on connaît aujourd’hui quel fut le constructeur

des bâtiments nouveaux destinés à remplacer le vieux burg féodal de

Château-Gaillard, nous ignorons encore à quel mystérieux inconnu les

philosophes hermétiques sont redevables des pièces symboliques qu’ils abritent.

[« On voyait naguère, au-dessus de la porte d’entrée de la maison Richard,

rebâtie il y a une quinzaine d’années environ, une pierre d’assez respectable

dimension sur laquelle on lisait ce mot grec, gravé en gros caractères :

ΑΝΑΛΩΤΟΣ, c’est-à-dire imprenable. Elle venait, paraît-il, de l’ancien château.

Cette pierre a servi, dans la suite, à la construction d’un pilier de hangar. »

Recueil de la Commission des Arts et Monuments historiques de la

Charente-Inférieure, note de M. Serton père, communiquée par M. Fragnaud,

ancien maire de Dampierre.]

Il est à peu près certain, et nous partageons sur ce point

l’opinion de Léon Palustre, que le plafond à caissons de la galerie haute, où

gît tout l’intérêt de Dampierre, fut exécuté de 1545 ou 1546 à 1550. Ce qui

l’est moins, c’est l’attribution que l’on a faite de cette œuvre à des

personnages, notoires sans doute, mais qui lui sont complètement étrangers.

Certains auteurs ont, en effet, prétendu que les motifs emblématiques émanaient

de Claude de Clermont, baron de Dampierre, gouverneur d’Ardres, colonel des

Grisons et gentilhomme de la chambre du roi. Or, dans sa Vie des Dames

illustres, de Brantôme nous dit que, pendant la guerre du roi d’Angleterre et

du roi de France, Claude de Clermont tomba dans une « embusche » dressée par

l’ennemi, et y mourut en 1545. Il ne pouvait donc être pour si peu que ce fût

dans les travaux exécutés après son décès. Sa femme, Jeanne de Vivonne, fille

d’André de Vivonne, seigneur de la Châteigneraye, d’Esnandes, d’Ardelay,

conseiller et chambellan du roi, sénéchal du Poitou, etc., et de Louise de

Daillon du Lude, était née en 1520. Elle restait veuve à vingt-cinq ans. Son

esprit, sa distinction, sa haute vertu lui acquirent une réputation telle que,

à l’instar de Brantôme, louant l’étendue de son érudition, Léon Palustre lui

fait l’honneur d’être l’instigatrice des bas-reliefs de Dampierre : « C’est là,

dit-il, que Jeanne de Vivonne s’est amusée à faire exécuter, par des sculpteurs

d’un mérite ordinaire, toute une série de compositions au sens plus ou moins

clair. » [Léon Palustre, La Renaissance

en France ; Aunis et Saintonge, p. 293.]

Enfin, une troisième attribution ne mérite pas même la peine

d’être retenue. [Abbé Noguès, Dampierre-sur-Boutonne.

Monographie historique et archéologique. Saintes, 1883, p. 53.] L’abbé

Noguès, en mettant en avant le nom de Claude-Catherine de Clermont, fille de

Claude et de Jeanne de Vivonne, émet une opinion absolument inacceptable, ainsi

que le dit Palustre : « Cette future châtelaine de Dampierre, née en 1543,

était une enfant au moment où s’achevaient les travaux. »

Ainsi, pour ne point commettre d’anachronisme, est-on obligé

d’accorder à Jeanne de Vivonne seule la paternité du décor symbolique de la

galerie haute. Et pourtant, quelque vraisemblable que puisse paraître cette

hypothèse, il nous est impossible d’y souscrire. Nous nous refusons

énergiquement à reconnaître une femme de vingt-cinq ans comme bénéficiaire

d’une science exigeant plus du double d’efforts soutenus et d’études

persévérantes. En supposant même qu’elle ait pu, dans sa prime jeunesse, et au

mépris de toute règle philosophique, recevoir l’initiation orale de quelque

artiste inconnu, il n’en demeure pas moins qu’il lui aurait fallu contrôler,

par un labeur tenace et personnel, la vérité de cet enseignement. Or, rien

n’est plus pénible, plus rebutant, que de poursuivre, pendant de longues

années, une série d’expériences, d’essais, de tentatives réclamant une

assiduité constante, l’abandon de toute affaire, de toute relation, de toute

préoccupation extérieure. La réclusion volontaire, le renoncement au monde sont

indispensables à observer si l’on veut obtenir, avec les connaissances

pratiques, les notions de cette science symbolique, plus secrète encore, qui

les recouvre et les dérobe au vulgaire. Jeanne de Vivonne se soumit-elle aux

exigences d’une maîtresse admirable, prodigue d’infinis trésors, mais

intransigeante et despotique, voulant être aimée exclusivement pour elle-même

et imposant à ses adorateurs une obéissance aveugle, une fidélité à toute

épreuve ? Nous ne trouvons rien chez elle qui puisse justifier un tel souci. Au

contraire, sa vie est uniquement mondaine. Admise à la cour, écrit de Brantôme,

« dès l’âge de huict ans, y avoit elle esté nourrie, et n’avoit rien oublié ;

et la faysoit bon ouyr parler, ainsy que j’ay veu nos roy et reynes y prendre

un singulier plaisir de l’ouyr, car elle sçavoit tout et de son temps et du

passé ; si bien qu’on prenoit langue d’elle comme d’un oracle. Aussi, le roy

Henri IIIe et dernier la fist dame d’honneur de la reyne, sa femme. » Vivant à

la cour, elle voit successivement cinq monarques se succéder sur le trône :

François Ier, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Sa vertu est

reconnue et réputée au point d’être respectée par l’irrévérencieux Tallemant

des Réaux ; quant à son savoir, il est exclusivement historique. Faits,

anecdotes, chroniques, biographies en constituent l’unique bagage. C’était, en

définitive, une femme douée d’excellente mémoire, ayant beaucoup écouté,

beaucoup retenu, au point que de Brantôme, son neveu et historiographe, parlant

de Mme de Dampierre, dit qu’elle « estoit un vray registre de la court ».

L’image est parlante ; Jeanne de Vivonne fut un registre, agréable, instructif

à consulter, nous n’en doutons pas, mais elle ne fut point autre chose. Entrée

si jeune dans l’intimité des souverains de France, avait-elle seulement plus ou

moins résidé, par la suite, au château de Dampierre ? Telle était la question

que nous nous posions en feuilletant le beau recueil de Jules Robuchon,

lorsqu’une notice de M. Georges Musset, ancien élève de l’École des chartes et

membre de la Société des Antiquaires de l’Ouest, vint à propos la solutionner

et appuyer notre conviction. « Mais, écrit G. Musset, voilà que des documents

inédits viennent compliquer la question et semblent créer des impossibilités.

Un aveu de Dampierre est rendu au roi, à cause de son châtel de Niort, le 9

août 1547, à l’avènement de Henri II. Les avouants sont Jacques de Clermont,

usufruitier de la terre, et François de Clermont, son fils émancipé, pour la

nue propriété. Le devoir consiste en un arc d’if et un bousson sans coche. De

cet acte, il semble résulter : 1° que ce n’est pas Jeanne de Vivonne qui jouit

de Dampierre, ni sa fille Catherine qui le possède ; 2° que Claude de Clermont

avait un jeune frère, François, mineur émancipé en 1547. Il n’y a pas lieu, en

effet, de supposer que Claude et François seraient un même personnage, puisque

Claude est mort pendant la campagne de Boulogne, finie, nous le savons, par le

traité entre François Ier et Henri VIII, le 7 juin 1546. Mais alors que devint

François, qui n’est pas indiqué par Anselme ? Que se passa-t-il, relativement à

cette terre, de 1547 à 1558 ? Comment, d’une aussi belle association

d’incapacités au point de vue de la possession, usufruitiers ou mineurs, put

sortir une habitation aussi luxueuse ? Ce sont là des mystères que nous ne

pouvons éclaircir. C’est déjà beaucoup, croyons-nous, que d’entrevoir les

difficultés. » [Paysages et Monuments du Poitou, photograpahiés par Jules

Robuchon. T. IX : Dampierre-sur-Boutonne, par Georges Musset. Paris, 1893, p.

9.]

Ainsi se trouve confirmée l’opinion que le philosophe à qui

nous devons tous les embellissements du château, — peintures et sculptures, —

nous est inconnu et le restera peut-être à jamais.

II (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)

Dans une salle spacieuse du premier étage, on remarque tout

particulièrement une grande et fort belle cheminée, dorée et recouverte de

peintures. Malheureusement, la surface principale du manteau a perdu, sous un

affreux badigeon rougeâtre, les sujets qui la décoraient. Seules, quelques

lettres isolées restent visibles dans sa partie inférieure. Par contre, les

deux côtés ont conservé leur décoration et font vivement regretter la perte de

la composition majeure. Sur chacun de ces côtés le motif est semblable. On y

voit apparaître, dans le haut, un avant-bras dont la main tient une épée levée

et une balance. Vers le milieu de l’épée s’enroule la partie centrale d’un

phylactère flottant, revêtu de l’inscription :

DAT JVSTVS FRENA SVPERBIS.

[Le juste met un frein aux orgueilleux.]

Deux chaînes d’or, reliées au sommet de la balance, viennent

s’adapter plus bas, l’une au collier d’un molosse, l’autre au carcan d’un

dragon dont la langue sort par la gueule ouverte. Tous deux dressent la tête et

dirigent leurs regards vers la main. Les deux plateaux de la balance portent des

rouleaux de pièces d’or. L’un de ces rouleaux est marqué de la lettre L

surmontée d’une couronne ; sur un autre, c’est une main tenant une petite

balance avec, au-dessous d’elle, l’image d’un dragon d’aspect menaçant.

Au-dessus de ces grands motifs, c’est-à-dire à l’extrémité

supérieure des faces latérales, sont peints deux médaillons. Le premier montre

une croix de Malte flanquée, aux angles, de fleurs de lys ; le second porte

l’effigie d’une gracieuse figurine.

Dans son ensemble, cette composition se présente comme un

paradigme de la science hermétique. Dogue et dragon y tiennent la place des

deux principes matériels, assemblés et retenus par l’or des sages, selon la

proportion requise et l’équilibre naturel, ainsi que nous l’enseigne l’image de

la balance. La main est celle de l’artisan ; ferme pour manœuvrer l’épée, —

hiéroglyphe du feu qui pénètre, mortifie, change les propriétés des choses, —

prudente dans la répartition des matières d’après les règles des poids et des

mesures philosophiques. Quant aux rouleaux de pièces d’or, ils indiquent

clairement la nature du résultat final et l’un des objectifs de l’Œuvre. La

marque formée d’un L couronné a toujours été le signe conventionnel chargé,

dans la notation graphique, de désigner l’or de projection, c’est-à-dire

alchimiquement fabriqué.

Tout aussi expressifs sont les petits médaillons, dont l’un

représente la Nature, laquelle doit sans cesse servir de guide et de mentor à

l’artiste, tandis que l’autre proclame la qualité de Rose-Croix qu’avait acquise

le savant auteur de ces symboles variés. La fleur de lys héraldique correspond,

en effet, à la rose hermétique. Jointe à la croix, elle sert, comme la rose,

d’enseigne et de blason au chevalier pratiquant ayant, par la grâce divine,

réalisé la pierre philosophale. Mais, si cet emblème nous apporte la preuve du

savoir que possédait l’Adepte inconnu de Dampierre, il sert aussi à nous

convaincre de la vanité, de l’inutilité des tentatives que nous pourrions faire

dans la recherche de sa véritable personnalité. On sait pourquoi les Rose-Croix

se qualifiaient eux-mêmes d’invisibles ; il est donc probable que, de son

vivant, le nôtre a dû s’entourer des précautions indispensables et prendre

toutes les mesures propres à dissimuler son identité. Il a voulu que l’homme

s’effaçât devant la science et que son œuvre lapidaire ne contînt d’autre

signature que le titre élevé, mais anonyme, du rosicrucianisme et de l’Adeptat.

Au plafond de la même salle où se dresse la grande cheminée

que nos signalons, se trouvait jadis une poutre ornée de cette curieuse

inscription latine :

Factorum claritas

fortis animus secundus famæ sine villa fine cursus modicæ opes bene partæ

innocenter amplificatæ semper habita numera Dei sunt extra invidiæ injurias

positæ æternum ornamento et exemplo apud suos futura.

« D’illustres actions, un cœur magnanime, une renommée

glorieuse et qui ne finit pas dans la honte ; une modeste fortune bien acquise,

honorablement accrue et toujours regardée comme un présent de Dieu, voilà ce

que ne peuvent atteindre l’injustice et l’envie, et qui doit être

éternellement, pour la famille, une gloire et un exemple. »

Au sujet de ce texte, disparu depuis longtemps déjà, M. le

docteur Texier a bien voulu nous communiquer quelques précisions : «

L’inscription dont vous me parlez, nous écrit-il, existait sur une poutre d’une

salle du premier étage, qui, tombant de vétusté, a dû être changée il y a

soixante ou quatre-vingt ans. L’inscription fut exactement relevée, mais le

fragment de poutre, où elle se trouvait peinte en lettres dorées, a été perdu.

Mon beau-père, à qui appartenait le château, se rappelle très bien l’avoir vue.

» [On a retrouvé plus tard la planche portant l’inscription que nous

reproduisons, au milieu d’autres planches formant, dans un parc à brebis, une

cloison de séparation.]

Paraphrase de Salomon dans l’Ecclésiaste, où il est dit (ch.

III, v. 13) que « chacun doit manger et boire, et jouir du produit de tout son

travail, car c’est un don de Dieu », cette pièce détermine de façon positive et

suffit à expliquer quelle était l’occupation mystérieuse à laquelle se livrait,

sous le manteau, l’énigmatique châtelain de Dampierre. L’inscription révèle, en

tout cas, chez son auteur, une sagesse peu commune. Aucun labeur, quel qu’il

soit, ne peut procurer une aisance mieux acquise ; l’ouvrier reçoit de la

nature même le salaire intégral auquel il a droit, et celui-ci lui est compté

au prorata de son habileté, de ses efforts, de sa persévérance. Et comme la

science pratique a toujours été reconnue comme un véritable don de Dieu par

tous les possesseurs du Magistère, le fait que cette profession de foi

considère la fortune acquise comme un présent de Dieu suffit à en déceler

l’origine alchimique. Son accroissement régulier et honorable ne saurait, dans

ces conditions, surprendre personne.

Deux autres inscriptions émanant de la même demeure méritent

d’être rapportées ici. La première, peinte sur le manteau d’une cheminée,

comporte un sizain que domine un sujet composé de la lettre H, tenant deux D

entrelacés et ornés de figures humaines, vues de profil, l’une de vieillard,

l’autre de jeune homme. Cette petite pièce, allègrement écrite, exalte

l’existence heureuse, empreinte de calme et de sérénité, de bienveillante

hospitalité, que menait notre philosophe en son séduisant logis :

DOVLCE . EST . LA . VIE . A . LA . BIEN . SVYVRE .

EMMY . SOYET . PRINTANS . SOYET . HYVERS .

SOVBS . BLANCHE . NEIGE . OV . RAMEAVX . VERTS .

QVAND . VRAYS . AMIS . NOVS . LA . FONT . VIVRE .

AINS . LEVR . PLACE . A . TOVS . EST . ICI .

COMME . AVX . VIEVLS . AVX . JEVNES . AVSSI .

La seconde, qui garnit une cheminée plus grande, revêtue

d’ornements de couleur rouge, gris et or, est une simple maxime d’un beau

caractère moral, mais que l’humanité superficielle et présomptueuse de notre époque

répugne à pratiquer :

SE . COGNESTRE . ESTRE . ET . NON . PARESTRE .

Notre Adepte à raison ; la connaissance de soi-même permet

d’acquérir la science, but et raison d’être de la vie, base de toute valeur

réelle ; et cette puissance, élevant l’homme laborieux qui la peut acquérir,

l’incite à demeurer dans une modeste et noble simplicité, éminente vertu des

esprits supérieurs. C’était un axiome que les maîtres répétaient à leurs

disciples, et par lequel ils leur indiquaient l’unique moyen de parvenir au

suprême savoir : « Si vous voulez cognoistre la sagesse, leur disaient-ils,

cognoissez-vous bien et vous la cognoistrez. »

III (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)

La galerie haute, dont le plafond est si curieusement orné,

occupe toute la longueur du bâtiment élevé entre les tours. Elle prend jour,

nous l’avons dit, par cinq baies que séparent des colonnes trapues, munies, à

l’intérieur, de supports engagés recevant les retombées d’arcs. Deux fenêtres à

meneaux droits et linteaux rectilignes s’ouvrent aux extrémités de cette

galerie. Des nervures transversales empruntent la forme surbaissée des baies et

sont coupées par deux nervures longitudinales, parallèles, déterminant ainsi

l’encadrement des caissons qui font l’objet de notre étude (pl. XXIV).

|

| Planche XXIV |

Ceux-ci furent, bien avant nous, décrits par Louis Audiat.

[Louis Audiat, Épigraphie Santone et

Aunisienne. Paris, J.-B. Dumoulin, et Niort, L. Clouzot, 1870.] Mais

l’auteur, ignorant tout de la science à laquelle ils se réfèrent, et la raison

essentielle qui relie entre elles tant d’images bizarres, a doté son livre du

caractère d’incohérence que les figures elles-mêmes affectent pour le profane.

À lire l’Épigraphie Santone, il

semblerait que le caprice, la fantaisie et l’extravagance eussent présidé à

leur exécution. Aussi, le moins que l’on puisse dire de cet ouvrage, c’est

qu’il apparaît peu sérieux, dépourvu de fond, baroque, sans autre intérêt

qu’une excessive singularité. Certaines erreurs inexplicables ajoutent encore à

l’impression défavorable qu’on en reçoit. C’est ainsi, par exemple, que

l’auteur prend une pierre cubique, taillée et posée sur l’eau (série I, caisson

5), pour « un navire agité sur les flots » ; ailleurs (série IV, caisson 7),

une femme courbée, plantant des noyaux auprès d’un arbre, devient chez lui « un

voyageur qui chemine péniblement à travers un désert ». Au premier caisson de

la cinquième série, — que nos lectrices lui pardonnent cette involontaire

comparaison, — il voit une femme au lieu du diable en personne, velu, ailé,

cornu, parfaitement net et visible… De telles méprises dénotent une étourderie

inexcusable chez un épigraphiste conscient de sa responsabilité et de

l’exactitude que réclame sa profession.

D’après M. le docteur Texier, à l’obligeance de qui nous

devons ce renseignement, les figures de Dampierre n’auraient jamais été

publiées en totalité. Toutefois, il en existe une reproduction dessinée d’après

l’original et conservée au musée de Saintes. C’est à ce dessin que, pour

certains motifs imprécis, nous avons eu recours, afin de rendre notre

description aussi complète que possible.

Presque toutes les compositions emblématiques présentent, en

dehors d’un sujet sculpté en bas-relief, une inscription gravée sur un

phylactère. Mais, tandis que l’image se rapporte directement au côté pratique

de la science, l’épigraphe offre surtout un sens moral ou philosophique ; elle

s’adresse à l’ouvrier plutôt qu’à l’ouvrage, et, tantôt employant l’apophtegme,

tantôt la parabole, définit une qualité, une vertu que l’artiste doit posséder,

un point de doctrine qu’il ne saurait méconnaître. Or, par la raison même

qu’elles sont pourvues de phylactères, ces figures révèlent leur portée

secrète, leur affectation à quelque science cachée. En effet, le grec

φυλακτήριον, formé de φυλάσσω, garder, préserver, et de τηρέω, conserver,

indique la fonction de cet ornement, chargé de conserver, de préserver le sens

occulte et mystérieux dissimulé derrière l’expression naturelle des

compositions qu’il accompagne. C’est le signe, le sceau de cette Sagesse qui se

tient en garde contre les méchants, ainsi que le dit Platon : Σοφία η περὶ τοὺς

πονηροὺς φυλακτική. Porteur ou non d’épigraphe, il suffit de trouver le

phylactère sur n’importe quel sujet pour être assuré que l’image contient un

sens caché, une signification secrète proposée au chercheur et marquée par sa

simple présence. Et la vérité de ce sens, la réalité de cette signification se

retrouvent toujours dans la science hermétique, qualifiée chez les maîtres

anciens d’éternelle sagesse. On ne saurait donc être surpris de rencontrer

banderoles et parchemins, abondamment représentés parmi les attributs des

scènes religieuses ou des compositions profanes de nos grandes cathédrales,

ainsi que dans le cadre moins sévère de l’architecture civile.

Disposés en trois rangs, perpendiculairement à l’axe, les

caissons de la galerie haute sont au nombre de 93. Sur ce nombre, 61 se

rapportent à la science, 24 offrent des monogrammes destinés à les séparer par

séries, 4 ne présentent que des ornements géométriques, d’exécution

postérieure, et les 4 derniers montrent leur table vide et lisse. Les caissons

symboliques, sur lesquels se concentre l’intérêt du plafond de Dampierre,

constituent un ensemble de figures réparties en sept séries. Chaque série est

isolée de la suivante par trois caissons, disposés en ligne transversale,

décorés alternativement du monogramme de Henri II et des croissants entrelacés

de Diane de Poitiers ou de Catherine de Médicis, chiffres que l’on remarque sur

quantité d’édifices de la même époque. Or, nous avons fait cette constatation,

assez surprenante, que la plupart des hôtels ou châteaux porteurs du double D

lié à la lettre H et du triple croissant, ont une décoration de caractère

alchimique incontestable. Mais pourquoi ces mêmes logis sont-ils qualifiés du

titre de « châteaux de Diane de Poitiers » par les auteurs de monographies, et

sur la seule existence du chiffre en question ?

Cependant, ni la demeure de Louis d’Estissac, à

Coulonges-sur-l’Autize, ni celle des Clermont, placées toutes deux sous l’égide

de la trop fameuse favorite, ne lui ont jamais appartenu. D’autre part, quelle

raison pourrait-on donner du monogramme et des croissants qui fût de nature à

justifier leur présence au milieu d’emblèmes hermétiques ? À quelle pensée, à

quelle tradition les initiés de la noblesse auraient-ils obéi en plaçant sous

la protection fictive d’un monarque et de sa concubine, — objets de la

réprobation générale, — leur œuvre hiéroglyphique peinte ou sculptée ? « Henri

II, écrit l’abbé de Montgaillard, était un prince sot, brutal et d’une profonde

insouciance pour le bien de ses peuples ; ce mauvais roi fut constamment dominé

par sa femme et par sa vieille maîtresse ; il leur abandonna les rênes de

l’État et ne recula devant aucune des cruautés exercées contre les protestans.

On peut dire de lui qu’il continua le règne de François Ier, en fait de

despotisme politique et d’intolérance religieuse. » [Abbé de Montgaillard. Histoire de France, t. I, p. 186. Paris,

Moutardier, 1827.] Il est donc impossible d’admettre que des philosophes

instruits, gens d’étude et de haute moralité, aient eu la pensée d’offrir

l’hommage de leurs travaux au couple royal que la débauche devait rendre

honteusement célèbre.

Différente est la vérité, car le croissant n’appartient ni à

Diane de Poitiers, ni à Catherine de Médicis. C’est un symbole de la plus haute

antiquité, connu des Égyptiens et des Grecs, utilisé par les Arabes et par les

Sarrasins bien avant son introduction dans notre moyen âge occidental. C’est

l’attribut d’Isis, d’Artémis ou de Diane, de Séléné, Phœbé ou la Lune,

l’emblème spagyrique de l’argent et le sceau de la couleur blanche. Sa

signification est triple : alchimique, magique, cabalistique, et cette triple

hiérarchie de sens, synthétisée dans l’image des croissants entrelacés,

embrasse l’étendue de l’ancienne et traditionnelle connaissance. On s’étonnera

moins, dès lors, de voir figurer la triade symbolique à côté de signes obscurs,

puisqu’elle leur sert de support et permet d’orienter l’investigateur vers la

science à laquelle ceux-ci appartiennent.

Quant au monogramme, il est facilement explicable et montre,

une fois de plus, comment les philosophes ont utilisé des emblèmes de

signification connue, en les dotant d’un sens spécial généralement ignoré.

C’est le plus sûr moyen qu’ils aient eu de masquer au profane une science

exposée figurativement à tous les regards : procédé renouvelé des Égyptiens

dont l’enseignement, traduit en hiéroglyphes à l’extérieur des temples,

demeurait lettre morte pour qui n’en avait pas la clef. Le monogramme

historique est formé de deux D, entrelacés et réunis par la lettre H, initiale

de Henri II. Telle est, du moins, l’expression ordinaire du chiffre qui voile,

sous son image, une tout autre chose.

On sait que l’alchimie est fondée sur les métamorphoses

physiques opérées par l’esprit, dénomination donnée au dynamisme universel

émané de la divinité, lequel entretient la vie et le mouvement, en provoque

l’arrêt ou la mort, évolue la substance et s’affirme comme le seul animateur de

tout ce qui est. Or, dans la notation alchimique, le signe de l’esprit ne

diffère pas de la lettre H des Latins et de l’êta des Grecs. Nous donnerons

plus loin, en étudiant l’un des caissons où ce caractère est figuré couronné

(série VII, 2), quelques-unes de ses applications symboliques. Pour l’instant,

il suffit de savoir que l’esprit, agent universel, constitue, dans la

réalisation de l’Œuvre, la principale inconnue dont la détermination assure le

plein succès. Mais celle-ci, dépassant les bornes de l’entendement humain, ne

peut-être acquise que par révélation divine. « Dieu, répètent les maîtres,

donne la sagesse à qui il lui plaît et la transmet par l’Esprit-Saint, lumière

du monde ; c’est pourquoi la science est dite un Don de Dieu, autrefois réservé

à ses ministres, d’où le nom d’Art sacerdotal qu’elle portait à l’origine. »

Ajoutons qu’au moyen âge le Don de Dieu s’appliquait au Secretum secretorum, ce

qui revient précisément au secret par excellence, celui de l’esprit universel.

Ainsi, le Donum Dei, connaissance révélée de la science du

Grand-Œuvre, clef des matérialisations de l’esprit et de la lumière (Ἥλιος),

apparaît incontestablement sous le monogramme du double D (Donum Dei) uni au

signe de l’esprit (H), initiale grecque du soleil, père de la lumière, Ἥλιος.

On ne saurait mieux indiquer le caractère alchimique des figures de Dampierre,

dont nous allons maintenant entreprendre l’étude.

IV (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)

Première série (pl. XXV).

|

| Planche XXV |

Caisson 1. — Deux arbres de même dimension et de grosseur

semblable figurent côte à côte sur le même terrain ; l’un est vert et

vigoureux, l’autre inerte et desséché. [Au pied de cet arbre couvert de

feuillage, la terre est creusée en forme de cuvette, afin que soit mieux

retenue l’eau versée pour son arrosage. De même, le métal, mort par la

réduction, recouvrera-t-il l’existence, en des imbibitions fréquentes.] La

banderole qui paraît les réunir porte ces mots :

. SOR . NON . OMNIBVS . ÆQVE .

Le sort n’est pas égal

pour tous… Cette vérité, limitée à la période d’existence humaine, nous

semble d’autant plus relative que la destinée, triste ou souriante, tranquille

ou bouleversée, nous achemine tous, sans distinction ni privilège, vers la

mort. Mais si nous la transposons dans le domaine hermétique, elle prend alors

un sens positif nettement accusé et qui a dû lui assurer la préférence auprès

de notre Adepte.

Suivant la doctrine alchimique, les métaux usuels, arrachés

de leur gîte pour répondre aux besoins de l’industrie, contraints de se plier

aux exigences de l’homme, apparaissent ainsi comme les victimes d’un mauvais

sort flagrant. Alors qu’à l’état de minerai ils vivaient au fond de la roche,

évoluant lentement vers la perfection de l’or natif, ils sont condamnés à

mourir aussitôt après leur extraction et périssent sous l’action néfaste du feu

réducteur. La fonte, en les séparant des éléments nutritifs, associés aux

minéralisateurs chargés d’entretenir leur activité, les tue en fixant la forme

temporaire et transitoire qu’ils avaient acquise. Telle est la signification

des deux arbres symboliques, dont l’un exprime la vitalité minérale et l’autre

l’inertie métallique.

De cette simple image, l’investigateur intelligent et

suffisamment instruit des principes de l’art pourra tirer une conséquence utile

et profitable. S’il se souvient que les vieux maîtres recommandent de commencer

l’ouvrage au point même où la nature achève le sien ; s’il sait tuer le vif

afin de ressusciter le mort, il découvrira certainement quel métal il lui faut

prendre et quel minéral il doit élire afin de commencer son premier labeur.

Puis, réfléchissant aux opérations de la nature, il apprendra d’elle la manière

d’unir le corps revivifié à un autre corps vivant, — car la vie désire la vie,

— et, s’il nous a compris, il verra de ses yeux et touchera de ses mains le

témoignage matériel d’une grande vérité…

Ce sont là des paroles trop succinctes, sans doute, et nous

le regrettons ; mais notre soumission aux règles de la discipline

traditionnelle ne nous permet pas de les préciser ni de les développer

davantage.

— Une tour de forteresse, élevée sur glacis, couronnée de

créneaux et de mâchicoulis, pourvue de meurtrières et coiffée d’un dôme, est

percée d’une étroite fenêtre grillée et d’une porte solidement verrouillée. Cet

édifice, d’aspect puissant et rébarbatif, reçoit des nuées une averse que

l’inscription désigne comme étant une pluie d’or :

. AVRO . CLAVSA . PATENT .

L’or ouvre les portes

fermées… Chacun le sait. Mais ce proverbe, dont l’application se retrouve à

la base du privilège, du favoritisme et de tous les passe-droits, ne saurait

avoir, dans l’esprit du philosophe, le sens figuré que nous lui connaissons. Ce

n’est pas de l’or corrupteur qu’il est question ici, mais bien de l’épisode

mytho-hermétique que contient la fable de Jupiter et Danaé. Les poètes

racontent que cette princesse, fille du roi d’Argos, Acrisius, fut enfermée

dans une tour parce qu’un oracle avait annoncé à son père qu’il serait tué par

son petit-fils. Or, les murs d’une prison, si épais soient-ils, ne sauraient

constituer un obstacle sérieux à la volonté d’un dieu. Zeus, grand amateur

d’aventure et de métamorphose, toujours préoccupé de tromper la vigilance

d’Héra et d’étendre sa progéniture, remarqua Danaé. Peu embarrassé sur le choix

des moyens, il s’introduisit auprès d’elle sous forme de pluie d’or, et, à

l’expiration du terme requis, la prisonnière mit au monde un fils qui reçut le

nom de Persée. Acrisius, fort mécontent de cette nouvelle, fit enfermer la mère

et l’enfant dans un coffre que l’on jeta à la mer. Emporté par les courants

jusqu’à l’île de Sériphe, des pêcheurs recueillirent le singulier vaisseau,

l’ouvrirent et en présentèrent le contenu au roi Polydecte, lequel reçut avec

beaucoup d’hospitalité Danaé et Persée.

Sous cette mirifique histoire se cache un important secret,

celui de la préparation du sujet hermétique, ou matière première de l’Œuvre, et

de l’obtention du soufre, primum ens

de la pierre.

Danaé représente notre minéral brut, tel qu’on l’extrait de

la mine. C’est la terre des sages qui contient en elle l’esprit actif et caché,

seul capable, dit Hermès, de réaliser « par ces choses les miracles d’une seule

chose ». Danaé vient, en effet, du dorien ∆ᾶν, terre, et de ἄη, souffle,

esprit. Les philosophes enseignent que leur matière première est une parcelle

du chaos originel, et c’est bien ce qu’affirme le nom grec d’Acrisius, roi

d’Argos et père de Danaé : Ἀκρισία signifie confusion, désordre ; Ἀργός veut

dire brut, inculte, inachevé. Zeus, pour sa part, marque le ciel, l’air et

l’eau ; à telle enseigne que les Grecs, pour exprimer l’action de pleuvoir,

disaient : Υει ὸ Ζευς, Jupiter envoie de

la pluie, ou, plus simplement, il

pleut. Ce dieu apparaît donc comme la personnification de l’eau, d’une eau

capable de pénétrer les corps, d’une eau métallique, puisqu’elle est d’or ou

tout au moins dorée. C’est exactement le cas du dissolvant hermétique, lequel,

après fermentation dans un baril de chêne, prend, à la décantation, l’aspect de

l’or liquide. L’auteur anonyme d’un manuscrit inédit du XVIIIe siècle écrit à

ce sujet : « Si vous laissés écouler cette eau, vous y verrés de vos propres

yeux l’or brillant dans son premier être, avec toutes les couleurs de

l’arc-en-ciel. » [La clef du Cabinet

Hermétique, « manuscrit copié d’après l’original appartenant à M. Desaint,

médecin, rue Hiacinthe à Paris ».] L’union même de Zeus et de Danaé indique

la manière dont le dissolvant doit être appliqué ; le corps, réduit en poudre

fine, mis en digestion avec une faible quantité d’eau, est ensuite humecté,

arrosé peu à peu, au fur et à mesure de son absorption, technique que les sages

ont nommé imbibition. On obtient ainsi une pâte de plus en plus molle, qui

devient sirupeuse, huileuse, enfin fluide et limpide. Soumise alors, dans

certaines conditions, à l’action du feu, une partie de cette liqueur se coagule

en une masse qui tombe au fond et que l’on recueille avec soin. C’est là notre

précieux soufre, l’enfant nouvellement né, le petit roi et notre dauphin,

poisson symbolique autrement appelé échénéis, rémora ou pilote, Persée ou

poisson de la mer Rouge (en grec Περσεύς), etc. [Le rémora est fameux par les

contes dont il a été l’objet. Entre autres fables ridicules, Pline certifie

que, si l’on conserve ce poisson dans du sel, son appoche seule suffit pour

retirer du puits le plus profond l’or qui peut y être tombé.]

Caisson 3 (pl. XXV). — Quatre fleurs épanouies et dressées

sur leurs tiges sont en contact avec le tranchant d’un sabre nu. Ce petit motif

a pour devise :

. NVTRI . ETIAM . RESPONSA . FERVNTVR .

Développe aussi les

oracles annoncés… C’est un conseil donné à l’artiste, afin que celui-ci, en

le pratiquant, puisse être assuré de diriger convenablement la coction, ou

seconde opération du Magistère. Nutri

etiam responsa feruntur, lui confie l’esprit de notre philosophe, par

l’intermédiaire des caractères pétrifiés de son œuvre.

Ces oracles, au nombre de quatre, correspondent aux quatre

fleurs ou couleurs qui se manifestent pendant l’évolution du Rebis et révèlent

extérieurement à l’alchimiste les phases successives du travail interne. Ces

phases, diversement colorées, portent le nom de Régimes ou de Règnes. On en

compte ordinairement sept. À chaque régime les philosophes ont attribué l’une

des divinités supérieures de l’Olympe, et aussi l’une des planètes célestes

dont l’influence s’exerce parallèlement à la leur, dans le temps même de leur

domination. D’après l’idée généralement répandue, planètes et divinités

développent leur puissance simultanée selon une invariable hiérarchie. Au règne

de Mercure (Ἑρμῆς, base, fondement), premier stade de l’Œuvre, succède celui de

Saturne (Κρόνος, le vieillard, le fou) ; Jupiter gouverne ensuite (Ζεύς, union,

mariage), puis Diane, (Ἄρτεμις, entier, complet) ou la Lune, dont la robe

étincelante est tantôt tissée de cheveux blancs, tantôt faite de cristaux de

neige ; Vénus, vouée au vert (Ἀφροδίτη, beauté, grâce), hérite alors du trône,

mais Mars la chasse bientôt (Ἄρης, adapté, fixé), et ce prince belliqueux, aux

vêtements teints de sang coagulé, est lui-même renversé par Apollon (Ἀπόλλων,

le triomphateur), le Soleil du Magistère, empereur vêtu de brillante écarlate,

lequel établit définitivement sa souveraineté et sa puissance sur les ruines de

ses prédécesseurs. [Nous nous bornerons à énumérer ici les stades successifs du

second Œuvre sans en faire d’analyse spéciale. De grands Adeptes, et

particulièrement Philalèthe, dans son Introïtus,

en ont poussé très loin l’étude. Leurs descriptions reflètent une telle

conscience qu’il nous serait impossible d’en dire plus ni de le dire mieux.]

Quelques auteurs, assimilant les phases colorées de la

coction aux sept jours de la création, ont désigné le labeur entier par

l’expression Hebdomas hebdomadum, la

Semaine des semaines, ou simplement la Grande Semaine, parce que l’alchimiste

doit suivre au plus près, dans sa réalisation microcosmique, toutes les

circonstances qui accompagnèrent le Grand-Œuvre du Créateur.

Mais ces régimes divers sont plus ou moins francs et varient

beaucoup, tant pour la durée que pour l’intensité. Aussi les maîtres se

sont-ils bornés à signaler seulement quatre couleurs, essentielles et

prépondérantes, parce qu’elles offrent plus de netteté et de permanence que les

autres, savoir : le noir, le blanc, le jaune ou citrin et le rouge. Ces quatre

fleurs du jardin hermétique doivent être coupées successivement, dans l’ordre

et à la fin de leur floraison, ce qui explique la présence de l’arme sur notre

bas-relief. Partant, il faut craindre de trop se hâter, avec l’espoir vain

d’abréger le temps, parfois très long, en outre-passant le degré de feu requis

au régime du moment. Les vieux auteurs conseillent la prudence et mettent en

garde les apprentis contre toute impatience préjudiciable ; præcipitatio a diabolo, leur

disent-ils ; car, en cherchant à atteindre trop tôt le but, ils ne réussiraient

qu’à brûler les fleurs du compost et provoqueraient la perte irrémédiable de

l’ouvrage. Il est donc préférable, ainsi que l’enseigne l’Adepte de Dampierre,

de développer les oracles, qui sont les prédictions ou présages colorés de

l’opération régulière, avec patience et persévérance, aussi longtemps que la

nature peut l’exiger.

Caisson 4 (pl. XXV). — Une vieille tour démantelée, dont la

porte, arrachée de ses gonds, laisse l’entrée libre : c’est ainsi que l’imagier

a figuré la prison ouverte. À l’intérieur, on voit encore en place une entrave,

ainsi que trois pierres indiquées dans la partie supérieure. Deux autres

entraves, extraites de la geôle, se remarquent aux côtés de la ruine. Cette

composition marque l’achèvement des trois pierres ou médecines de Géber,

successivement obtenues, lesquelles sont désignées par les philosophes sous les

noms de Soufre philosophique pour la première ; Élixir ou Or potable pour la

seconde ; Pierre philosophale, Absolu ou Médecine universelle pour la dernière.

Chacune de ces pierres a dû subir la coction dans l’Athanor, prison du

Grand-Œuvre, et c’est la raison pour laquelle une dernière entrave s’y trouve

encore scellée. Les deux précédentes, ayant accompli leur temps de «

mortification et de pénitence », ont quitté leurs fers, visibles à l’extérieur.

Le petit bas-relief a pour devise la parole de l’apôtre

Pierre (Actes, ch. XII, v. 11), qui

fut miraculeusement délivré de sa prison par un ange :

Maintenant, je sais

vraiment ! … Parole de joie vive, élan d’intime satisfaction, cri

d’allégresse que pousse l’Adepte devant la certitude du prodige. Jusque-là, le

doute pouvait encore l’assaillir ; mais, en présence de la réalisation parfaite

et tangible, il ne craint plus d’errer ; il a découvert la voie, reconnu la

vérité, hérité du Donum Dei. Rien du

grand secret ne lui est désormais ignoré… Hélas ! combien, parmi la foule des

chercheurs, peuvent se flatter d’arriver au but, de voir, de leurs yeux, s’ouvrir

la prison, à jamais close pour le plus grand nombre !

La prison sert encore d’emblème au corps imparfait, sujet

initial de l’Œuvre, dans lequel l’âme aqueuse et métallique se trouve fortement

attachée et retenue. « C’est cette eau prisonnière, dit Nicolas Valois, qui

crie sans cesse : Ayde moy, je t’ayderay, c’est-à-dire eslargis moy de ma

prison, et si une fois tu m’en peux faire sortir, je te rendray maistre de la

forteresse où je suis. L’eau donc qui est dans ce corps enfermée est la mesme

nature d’eau que celle que nous lui donnons à boire, qui est appellée Mercure

Trismegiste, dont entend parler Parmenides, quand il dit : Nature s’esjouit en

Nature, Nature surmonte Nature et Nature contient Nature. Car ceste eau

enfermée se resjouyt avec son compagnon qui le vient deslivrer de ses fers, se

mesle avec iceluy et enfin, convertissant ladite prison en eux, rejetant ce qui

leur est contraire, qui est la preparation, sont convertis en eau mercurielle

et permanente… C’est donc à bon droict que nostre Eau divine est appelée la

Clef, Lumière, Diane qui esclaire dans l’espoisseur de la nuict. Car c’est

l’entrée de tout l’Œuvre et celle qui illumine tout homme. » [Nicolas Valois. Les Cinq Livres. Livre I : De la Clef du

Secret des Secrets. Ms. cité.]

Caisson 5 (pl. XXV). – Pour l’avoir constaté

expérimentalement, les philosophes certifient que leur pierre n’est autre chose

qu’une coagulation complète de l’eau mercurielle. C’est ce fait que traduit

notre bas-relief, où l’on voit la pierre cubique des anciens francs-maçons

flottant sur les ondes marines. Quoi qu’une telle opération paraisse

impossible, elle ne laisse pas toutefois que d’être naturelle, parce que notre

mercure porte en soi le principe sulfureux solubilisé, auquel il est redevable

de sa coagulation ultérieure. Il est regrettable toutefois que l’extrême

lenteur d’action de cet agent potentiel ne permette pas à l’observateur

d’enregistrer le moindre signe d’une réaction quelconque, durant les premiers

temps de l’ouvrage. C’est la cause d’insuccès de beaucoup d’artistes, lesquels,

vite déçus, abandonnent un travail pénible, qu’ils jugent vain, bien qu’ils

aient suivi la bonne voie et opéré sur les matériaux propres, canoniquement

préparés. C’est à ceux-là que s’adresse la parole de Jésus à Pierre marchant

sur les eaux, et que rapporte saint Matthieu (ch. XIV, 31) :

. MODICE . FIDEI . QVARE . DVBITASTI .

Pourquoi doutes-tu,

homme de peu de foi ?

En vérité, nous ne pouvons rien connaître sans le secours de

la foi, et quiconque ne la possède point ne peut rien entreprendre. Nous

n’avons jamais vu que le scepticisme et le doute eussent édifié quoi que ce

soit de stable, de noble, de durable. Il faut souvent se rappeler l’adage latin

: Mens agitat molem, car c’est la

conviction profonde de cette vérité qui conduira le sage ouvrier au terme

heureux de son labeur. C’est en elle, en cette foi robuste, qu’il puisera les

vertus indispensables à la résolution de ce grand mystère. Le terme n’est pas

exagéré : nous nous trouvons, en effet, devant un mystère réel, tant par son

développement contraire aux lois chimiques que par son mécanisme obscur,

mystère que le savant le mieux instruit et l’Adepte le plus expert ne sauraient

expliquer. Tant il est vrai que la nature, en sa simplicité, semble se

complaire à nous proposer des énigmes devant lesquelles notre logique recule,

notre raison se trouble, notre jugement s’égare.

Or, cette pierre cubique, que l’industrieuse nature engendre

de l’eau seule, — matière universelle du péripatétisme, — et dont l’art doit

tailler les six faces selon les règles de la géométrie occulte, apparaît en

voie de formation dans un curieux bas-relief du XVIIe siècle décorant la

fontaine du Vertbois, à Paris (pl. XXVI).

|

| Planche XXVI |

Comme les deux sujets ont entre eux une étroite

correspondance, nous étudierons ici l’emblème parisien, plus étendu, espérant

ainsi jeter quelque clarté dans l’expression symbolique trop concise de l’image

santone.

Construite en 1633 par les Bénédictins de

Saint-Martin-des-Champs, cette fontaine fut primitivement élevée à l’intérieur

du prieuré et adossée au mur d’enceinte. En 1712, les religieux l’offrirent,

pour l’usage public, à la ville de Paris, avec l’emplacement nécessaire à sa

réédification, sous cette condition « que le regard serait établi dans une des

anciennes tours de leur couvent, et qu’il y serait fait une porte extérieure ».

[Fontaines de Paris, dessinées par Moisy.

Notices par Amaury Duval. Paris, 1812.] La fontaine fut donc placée contre

la tour dite du Vertbois, située rue Saint-Martin, et prit le nom de fontaine

Saint-Martin, qu’elle conserva durant plus d’un siècle.

Le petit édifice, restauré aux frais de l’État en 1832,

comporte « une niche rectangulaire peu profonde, encadrée de deux pilastres

doriques, à bossages vermiculés, qui supportent une corniche architravée. Sur

la corniche repose une espèce d’armetin que couronne un cartouche avec des

ailes. Une conque marine surmonte ce cartouche. La partie supérieure de la

niche est occupée par un cadre au centre duquel est sculpté un vaisseau ». [Inventaire général des Richesses d’Art de la

France. Paris. Monuments civils. Paris, Plon, 1879, t. I.] Ce bas-relief,

en pierre, mesure 0m80 de haut sur 1m05 de large ; son auteur est inconnu.

Ainsi, toutes les descriptions relatives à la fontaine du

Vertbois, copiées vraisemblablement les unes sur les autres, se bornent à

signaler, sans plus le définir, un vaisseau comme motif principal. Le dessin de

Moisy, chargé d’illustrer la notice d’Amaury Duval, ne nous en apprend pas

davantage. Son navire, de pure fantaisie, représenté de profil, ne porte aucune

trace de sa singulière cargaison, et l’on chercherait en vain, parmi les

enroulements des volutes marines, le beau et grand dauphin qui l’accompagne.

D’ailleurs, nombre de gens, peu soucieux du détail, voient dans ce sujet la nef

héraldique de Paris, sans se douter qu’il propose aux curieux l’énigme d’une

vérité tout autre et d’ordre moins vulgaire.

Certes, on pourrait mettre en doute la justesse de notre

observation et, là où nous reconnaissons une pierre énorme, arrimée au bâtiment

avec lequel elle fait corps, ne remarquer qu’un ballot ordinaire de quelconque

marchandise. Mais l’on serait, dans ce cas, fort embarrassé pour donner la

raison de la voile levée, incomplètement carguée sur la vergue du grand mât,

particularité qui met en lumière l’unique et volumineux colis, ainsi dévoilé à

dessein. L’intention du créateur de l’œuvre est donc manifeste ; il s’agit d’un

chargement occulte, normalement dérobé aux regards indiscrets, et non d’un

ballot voyageant sur le pont.

D’avantage, le vaisseau, vu de l’arrière, paraît s’éloigner

du spectateur et montre que son déplacement est assuré par la voile d’artimon,

à l’exclusion des autres. Seule, elle reçoit l’effort du vent, soufflant en

poupe ; seule, elle en transmet l’énergie au navire glissant sur les flots. Or,

les cabalistes écrivent artimon et

prononcent antémon ou antimon, vocable derrière lequel ils

cachent le nom du sujet ses sages. Ἄνθεμον, en grec, signifie fleur, et l’on sait que la matière

première est dite fleur de tous les métaux ; c’est la fleur des fleurs (flos

florum) ; la racine de ce mot, ἄνθος, exprime également la jeunesse, la gloire,

la beauté, la plus noble partie des choses, tout ce qui possède de l’éclat et

brille à l’instar du feu. On ne s’étonnera point, dès lors, que Basile

Valentin, dans son Char triomphal de

l’Antimoine, ait donné à la prime substance de l’œuvre particulier qu’il y

décrit la dénomination de pierre de feu.

Tant qu’elle reste fixée à la nef hermétique, cette pierre,

ainsi que nous l’avons dit, doit être considérée comme étant en voie

d’élaboration. Il faut donc, de toute nécessité, l’aider à poursuivre sa

traversée, afin que ni les tempêtes, ni les écueils, ni les mille incidents de

la route ne retardent son arrivée au havre béni vers lequel, peu à peu, la

nature l’achemine. Faciliter son voyageur, prévoir, écarter les causes

possibles de naufrage, maintenir le vaisseau chargé du précieux fardeau dans sa

ligne directe, telle est la tâche de l’artisan.

Cette formation progressive et lente explique pourquoi la

pierre est ici figurée sous l’aspect d’un bloc dégrossi, appelé à recevoir la

taille définitive qui en fera notre pierre cubique. Les câbles qui

l’assujettissent au bâtiment indiquent assez, par leur croisement sur ses faces

visibles, l’état transitoire de son évolution. On sait que la croix, dans

l’ordre spéculatif, est la figuration de l’esprit, principe dynamique, tandis

qu’elle sert, dans le domaine pratique, de signe graphique au creuset. C’est en

lui, en ce vaisseau, que s’opère la concentration de l’eau mercurielle, par le

rapprochement de ses molécules constitutives, sous la volonté de l’esprit

métallique et grâce au secours permanent du feu. Car l’esprit est l’unique

force capable de muer en masses compactes nouvelles les corps dissous, de même

qu’il oblige les cristaux issus de solutions mères à prendre la forme

spécifique, invariable, par laquelle nous les pouvons identifier. C’est

pourquoi les philosophes ont assimilé l’agrégation moléculaire du solide

mercuriel, sous l’action secrète de l’esprit, à celle d’un sac fortement

comprimé par des ligatures entre-croisées. La pierre paraît liée comme une secchina (du grec σηκάζω, enfermer,

clore), et cette corporification se rend sensible par la croix, image de la

Passion, c’est-à-dire lors du travail au creuset, chaque fois que la chaleur

est prudemment appliquée dans le degré requis et suivant le rythme convenable.

Ainsi convient-il de préciser le sens particulier du câble, que les Grecs

appelaient κάλως, homonyme de l’adverbe καλῶς, lequel signifie de manière

convenable et efficace.

C’est la phase la plus délicate du travail que celle où la

prime coagulation de la pierre, onctueuse et légère, paraît à la surface et

flotte sur les eaux. Il faut alors redoubler de précaution et de prudence dans

l’application du feu, si l’on ne veut la rougir avant terme et la précipiter.

Elle se manifeste au début sous l’aspect d’une pellicule mince, très vite

rompue, dont les fragments détachés des bords se rétractent, puis se soudent,

s’épaississent, prennent la forme d’un îlot plat, — l’île du Cosmopolite et la

terre mythique de Délos, — animé de mouvements giratoires et soumis à de

continuels déplacements. Cette île n’est qu’une autre figure du poisson

hermétique, né de la mer des Sages, — notre mercure qu’Hermès appelle mare patens, — le pilote de l’Œuvre,

premier état solide de la pierre embryonnaire. Les uns l’ont nommé échénéis, les autres dauphin, avec autant de raison ; car si

l’échénéis passe, dans la légende, pour arrêter et fixer les plus forts

navires, le dauphin, dont on aperçoit la tête émerger dans notre bas-relief,

possède une signification aussi positive. Son nom grec, δελφίς, désigne la

matrice, et nul n’ignore que le mercure est appelé par les philosophes le

réceptacle et la matrice de la pierre.

Mais, afin que personne ne se méprenne, répétons encore

qu’il ne saurait être ici question du mercure vulgaire, quoique sa qualité

liquide puisse donner le change et en permettre l’assimilation à l’eau secrète,

humide radical métallique. Le puissant initié que fut Rabelais fournit, en

quelques mots, les caractéristiques véritables du mercure philosophal. [Ses

ouvrages sont signés du pseudonyme Alcofribas Nasier, anagramme de François

Rabelais, suivi du titre d’abstracteur de quintessence, lequel servait, au

moyen âge, à désigner dans le langage populaire les alchimistes du temps. Le

célèbre médecin et philosophe se déclare ainsi, sans conteste, Adepte et

Rose-Croix, et place ses écrits sous l’égide de l’Art sacré. D’ailleurs, dans

le Prologue de Gargantua, Rabelais

montre assez que son œuvre appartient à la catégorie des livres fermés,

hermétiques et acroamatiques, pour la compréhension desquels de fortes

connaissances symboliques sont absolument indispensables.]

Dans sa description du temple souterrain de la Dive

bouteille (Pantagruel, liv. V, ch.

XLII), il parle d’une fontaine circulaire qui en occupe le centre et la partie

la plus profonde. Autour de cette fontaine, se dressent sept colonnes « qui

sont pierres, dit l’auteur, par les antiques Chaldéens et mages attribuées aux

sept planètes du ciel. Pour laquelle chose par plus rude Minerve entendre, sus

la première de saphir estoit au dessus du chapiteau, à la vive et centrique

ligne perpendiculaire eslevée, en plomb elutian bien precieux, l’image de

Saturne tenant sa faux, ayant aux pieds une grue d’or artificiellement

esmaillée selon la competence des couleurs naïfvement deues à l’oiseau saturnin.

Sus la seconde de hyacinthe, tournant à gauche, estoit Jupiter en estain

jovietian, sus la poitrine un aigle d’or esmaillé selon le naturel. Sus la

troisiesme, Phœbus en or obrizé, en sa main dextre un coq blanc. Sus la

quatriesme, en airain corinthien, Mars, et à ses pieds un lion.

[L’attribution de l’airain à Mars prouve que Rabelais

connaissait parfaitement la correspondance alchimique des planètes et des

métaux. En grec, χαλκός, qui désigne le cuivre ou le bronze, était employé par

les anciens poètes helléniques pour définir non le cuivre ou l’un de ses

composés, mais bien le fer. L’auteur a donc raison de l’affecter à la planète

Mars. Quant à l’airain de Corinthe, Pline assure qu’il se présentait sous trois

aspects. Il avait tantôt l’éclat de l’argent, tantôt celui de l’or et pouvait

être le résultat d’un alliage en proportions à peu près équivalentes d’or,

d’argent et de cuivre. C’est ce dernier airain que l’on croyait avoir été

produit fortuitement par la fusion de métaux précieux et de cuivre, lors de

l’incendie de Corinthe par Mummius (146 av. J.-C.).]

Sus la cinquiesme, Venus en cuivre, de matiere pareille à

celle dont Aristonides fit la statue d’Athamas,… une colombe à ses pieds. Sus

la sixiesme, Mercure en hydrargyre fixe, maleables et immobile, à ses pieds une

cigogne… » Le texte est formel et ne peut prêter à confusion. Le mercure des

sages, tous les auteurs le certifient, se présente comme un corps d’aspect

métallique, de consistance solide, conséquemment immobile par rapport au

vif-argent, de volatilité médiocre au feu, susceptible enfin de se fixer

lui-même par simple coction en vase clos. Quant à la cigogne, que Rabelais

attribue au mercure, elle prend sa signification du mot grec πελαργός, cigogne,

formé de πελός, brun livide ou noir, et ἀργός, blanc, qui sont les deux

couleurs de l’oiseau et celles du mercure philosophique ; πελαργός désigne

encore un pot fait de terre blanche et noire, emblème du vase hermétique,

c’est-à-dire du mercure, dont l’eau, vivante et blanche, perd sa lumière, son

éclat, se mortifie et devient noire, en abandonnant son âme à l’embryon de la

pierre, qui naît de sa décomposition et se nourrit de ses cendres.

Afin de rendre témoignage que la fontaine du Vertbois fut

originairement consacrée à l’eau philosophique, mère de tous les métaux et base

de l’Art sacré, les Bénédictins de Saint-Martin-des-Champs firent sculpter, sur

la corniche servant de support au bas-relief, divers attributs relatifs à cette

liqueur fondamentale. Deux avirons et un caducée entre-croisés portent le

pétase d’Hermès, figuré sous l’aspect moderne d’un armet ailé, sur lequel

veille un petit chien. Quelques cordages, sortant de la visière, déploient

leurs spires sur les avirons et la verge ailée du dieu de l’Œuvre.

Le mot grec πλάτη, par lequel on désignait l’aviron, offre

simultanément le sens de vaisseau et celui de van. [En cabale phonétique, rame,

équivalent d’aviron, désigne également l’eau philosophale. Ῥάµα, mis pour ῥάσμα,

signifie aspersion, arrosement, rac. ῥέω, couler.] Ce dernier est une sorte de

coquille d’osier attribuée au mercure, et que les cabalistes écrivent vent. C’est pourquoi la Table d’Émeraude

dit allégoriquement, en parlant de la pierre, que « le vent l’a portée dans son

ventre ». Ce van n’est autre chose que la matrice, le vaisseau porteur de la

pierre, emblème du mercure et sujet principal de notre bas-relief. Quant au

caducée, c’est chose connue qu’il appartient en propre au messager des dieux,

avec le pétase ailé et les talonnières. Nous dirons seulement que le vocable

grec Κηρύκειον, caducée, rappelle par son étymologie le coq, Κῆρυξ, consacré à

Mercure comme annonciateur de la lumière. Tous ces symboles convergent, on le

voit, vers un seul et même objet, également indiqué par le petit chien, posé

sur la voûte de l’armet, dont le sens spécial (κράνος, tête, sommet) marque la

partie importante, en l’espèce le point culminant de l’art, la clef du

Grand-Œuvre. Noël, dans son Dictionnaire

de la Fable, écrit que « le chien était consacré à Mercure comme au plus

vigilant et au plus rusé de tous les dieux ». Suivant Pline, la chair des

jeunes chiens était réputée si pure qu’on l’offrait aux dieux en sacrifice, et

qu’on la servait dans les repas préparés pour eux. L’image du chien posé sur le

casque protecteur de la tête constitue, au surplus, un véritable rébus encore

applicable au mercure. C’est une traduction figurée du cynocéphale

(κυνοκέφαλος, qui a une tête de chien), forme mystique très vénérée des

Égyptiens, qui la donnèrent à quelques divinités supérieures, et

particulièrement au dieu Thot, lequel devint par la suite l’Hermès des Grecs,

le Trismégiste des philosophes, le Mercure des Latins.

Caisson 6 (pl. XXV). — Un dé à jouer est posé sur une petite

table de jardin ; au premier plan végètent trois plantes herbacées. Pour toute

enseigne, ce bas-relief porte l’adverbe latin :

En quelque manière,

c’est-à-dire d’une façon analogue, ce qui pourrait laisser croire que la

découverte de la pierre serait due au hasard, et qu’ainsi la connaissance du

Magistère resterait tributaire d’un heureux coup de dé. Mais nous savons

pertinemment que la science, véritable présent de Dieu, lumière spirituelle

obtenue par révélation, ne saurait être sujette à de tels aléas. Ce n’est pas

qu’on ne puisse trouver fortuitement, là comme ailleurs, le tour de main

qu’exige l’opération rebelle ; cependant, si l’alchimie se bornait à l’acquisition

d’une technique spéciale, de quelque artifice de laboratoire, elle se réduirait

à fort peu de chose et n’excéderait pas la valeur d’une simple formule. Or, la

science dépasse de beaucoup la fabrication synthétique des métaux précieux, et

la pierre philosophale elle-même n’est que le premier échelon positif

permettant à l’Adepte de s’élever jusqu’aux plus sublimes connaissances. En

demeurant même dans le domaine physique, qui est celui des manifestations

matérielles et des certitudes fondamentales, nous pouvons assurer que l’Œuvre

n’est point soumis à l’imprévu. Il a ses lois, ses principes, ses conditions,

ses agents secrets et résulte de trop d’actions combinées et d’influences

diverses pour obéir à l’empirisme. Il faut le découvrir, en comprendre le

processus, bien connaître ses causes et ses accidents avant de passer à son

exécution. Et quiconque ne le peut voir « en esprit » perd son temps et son

huile à le vouloir trouver par la pratique. « Le sage a ses yeux en sa tête,

dit l’Ecclésiaste (ch. II, 14), et l’insensé marche dans les ténèbres. »

Le dé à jouer a donc une autre signification ésotérique. Sa

figure, qui est celle du cube (κύβος, dé à jouer, cube), désigne la pierre

cubique ou taillée, notre pierre philosophale et la pierre angulaire de

l’Église. Mais, pour être régulièrement dressée, cette pierre demande trois

répétitions successives d’une même série de sept opérations, ce qui porte leur

totale à vingt et une. Ce nombre correspond exactement à la somme des points

marqués sur les six faces du dé, puisque en additionnant les six premiers

nombres on obtient 21. Et les trois séries de sept se retrouveront encore en

totalisant les mêmes nombres de points à boustrophédon :

Placés à l’intersection des côtés d’un hexagone inscrit, ces

chiffres traduiront le mouvement circulaire propre à l’interprétation d’une

autre figure, emblématique du Grand-Œuvre, celle du serpent Ouroboros, aut serpens qui caudam devoravit. En

tout cas, cette particularité arithmétique, en concordance parfaite avec le

travail, consacre l’attribution du cube ou du dé à l’expression symbolique de

notre quintessence minérale. C’est la table isiaque réalisée par le trône

cubique de la grande déesse.

Il suffit donc, analogiquement, de jeter trois fois le dé sur

la table, — ce qui équivaut, dans la pratique, à redissoudre trois fois la

pierre, — pour l’obtenir avec toutes ses qualités. Ce sont ces trois phases

végétatives que l’artiste a représentées ici par trois végétaux. Enfin, les

réitérations indispensables à la perfection du labeur hermétique fournissent la

raison du livre hiéroglyphique d’Abraham le Juif, composé, nous dit Flamel, de

trois fois sept feuillets. De même, un splendide manuscrit enluminé, exécuté au

début du XVIIIe siècle, renferme vingt et une figures peintes adaptées chacune

aux vingt et une opérations de l’Œuvre. [La

Génération et Opération du Grand-Œuvre, ms. de la bibl. du Palais des Arts,

à Lyon, n°88 (Delandine, 899), in-folio.]

V (Le Merveilleux Grimoire du Château de Dampierre)

Deuxième série (pl. XXVII).

|

| Planche XXVII |

Caisson 1. — D’épaisses nuées interceptent la lumière du

soleil et couvrent d’ombre une fleur agreste qu’accompagne la devise :

. REVERTERE . ET . REVERTAR .

Retourne, et je

reviendrai… Cette plante herbacée, toute fabuleuse, était nommée, par les

anciens, Baraas. On la trouvait, dit-on, sur les flancs du mont Liban,

au-dessus du chemin qui conduit à Damas (c’est-à-dire, cabalistiquement, au

mercure principe féminin : Δάμαρ, femme, épouse). On ne la voyait apparaître

qu’au mois de mai, lorsque le printemps ôte de la terre son linceul de neige.

Aussitôt la nuit venue, nous dit Noël, « cette plante

commence à s’enflammer et à rendre de la clarté comme un petit flambeau ; mais

aussitôt que le jour vient, cette lumière disparaît, et l’herbe devient

invisible ; les feuilles mêmes qu’on a enveloppées dans des mouchoirs ne s’y

trouvent plus, ce qui autorise l’opinion de ceux qui disent que cette plante

est obsédée des démons, parce qu’elle a aussi, selon eux, une propriété occulte

pour rompre les charmes et les sortilèges. D’autres assurent qu’elle est propre

à transmuer les métaux en or, et c’est pour cette raison que les Arabes

l’appellent l’herbe de l’or ; mais ils n’oseraient la cueillir, ni même

l’approcher, pour avoir, disent-ils, éprouvé plusieurs fois que cette plante

fait mourir subitement celui qui l’arrache de terre sans apporter les

précautions nécessaires, et, comme ils ignorent ces précautions, ils la

laissent sans y toucher. »

De ce petit sujet se dégage ésotériquement l’artifice de la

solution du soufre par le mercure, la plante exprimant la vertu végétative de

celui-ci, et le soleil la nature ignée de celui-là. L’opération est d’autant

plus importante qu’elle conduit à l’acquisition du mercure philosophique,

substance vivante, animée, issue du soufre pur radicalement uni à l’eau

primitive et céleste. Nous avons dit précédemment que le caractère extérieur,

permettant l’identification certaine de cette eau, est une figure étoilée et

rayonnante que la coagulation faisait apparaître à sa surface. Ajoutons que la

signature astrale du mercure, ainsi qu’il est d’usage de nommer l’empreinte en

question, s’affirme avec d’autant plus de netteté et de vigueur que l’animation

progresse et s’avère plus complète.

Or, les deux voies de l’Œuvre nécessitent deux manières

différentes d’opérer l’animation du mercure initial. La première appartient à

la voie courte et comporte une seule technique par laquelle on humecte peu à

peu le fixe, — car toute matière sèche boit avidement son humide, — jusqu’à ce

que l’affusion réitérée du volatil sur le corps fasse gonfler le composé et le

rende en masse pâteuse, ou sirupeuse selon le cas. La seconde méthode consiste

à digérer la totalité du soufre dans trois ou quatre fois son poids d’eau,

décanter ensuite la solution, puis dessécher le résidu et le reprendre avec une

quantité proportionnelle de nouveau mercure. Quand la dissolution est achevée,

on sépare les fèces, s’il y en a, et les liqueurs, rassemblées, sont soumises à

une lente distillation au bain. L’humidité superflue se trouve ainsi dégagée,

laissant le mercure dans la consistance requise, sans aucune perte de ses

qualités et prêt à subir la coction hermétique.

C’est cette seconde pratique qu’exprime symboliquement notre

bas-relief.

On comprend sans peine que l’étoile, — manifestation

extérieure du soleil interne, — se représente chaque fois qu’une nouvelle

portion de mercure vient baigner le soufre indissous, et qu’aussitôt celui-ci

cesse d’être visible pour reparaître à la décantation, c’est-à-dire au départ

de la matière astrale. « Retourne, dit le fixe, et je reviendrai. » À sept

reprises successives, les nuées dérobent aux regards tantôt l’étoile, tantôt la

fleur, selon les phases de l’opération, de sorte que l’artiste ne peut jamais,

au cours du travail, apercevoir simultanément les deux éléments du composé. Et

cette vérité se voit confirmée jusqu’à la fin de l’Œuvre, puisque la coction du

mercure philosophique, — autrement appelé astre ou étoile des sages, — le

transforme en soufre fixe, fruit de notre végétal emblématique, dont la semence

se trouve ainsi multipliée en qualité, en quantité et en vertu.

Caisson 2 (pl. XXVII). — Au centre de ce caisson, un fruit,

que l’on prend généralement pour une poire, mais qui peut, avec autant de vraisemblance,

être une pomme ou une grenade, prend sa signification de la légende sous

laquelle il figure :

. DIGNA . MERCES . LABORE .

Travail dignement récompensé. Ce fruit symbolique n’est

autre que la gemme hermétique, pierre philosophale du Grand-Œuvre ou Médecine

des anciens sages appelée encore Absolu, Petit Charbon ou Escarboucle précieuse

(carbunculus), le soleil brillant de notre microcosme et l’astre de l’éternelle

sapience.

Ce fruit est double, car on le cueille à la fois sur l’Arbre

de Vie, en le réservant spécialement aux usages thérapeutiques, et sur l’Arbre

de Science, si l’on préfère l’employer à la transmutation métallique. Ces deux

facultés correspondent à deux états d’un même produit, dont le premier

caractérise la pierre rouge, translucide et diaphane, destinée à la médecine en

qualité d’or potable, et le second, la pierre jaune, que son orientation

métallique et sa fermentation par l’or naturel ont rendue opaque. Pour cette

raison, De Cyrano Bergerac donne deux couleurs au fruit du Magistère dans sa

description de l’arbre emblématique au pied duquel il repose. « C’étoit,

écrit-il, une rase campagne, tellement découverte que ma vue, de sa plus longue

portée, n’y rencontroit pas seulement un buisson ; et cependant, à mon réveil,

je me trouvai sous un arbre, en comparaison de qui les plus hauts cèdres ne

paroîtroient que de l’herbe. Son tronc étoit d’or massif, ses rameaux d’argent

et ses feuilles d’émeraudes, qui, dessus l’éclatante verdeur de leur précieuse

superficie, se représentoient comme dans un miroir les images du fruit qui

pendoit alentour. Mais jugez si le fruit devoit rien aux feuilles ! L’écarlate

enflammée d’un gros escarboucle composoit la moitié de chacun, et l’autre étoit

en suspens si elle tenoit sa matière d’une chrysolithe ou d’un morceau d’ambre

doré ; les fleurs épanouies étoient des roses de diamant fort larges, et les

boutons de grosses perles en poire. » [De Cyrano Bergerac, L’Autre Monde. Histoire comique des États et Empires du Soleil.

Paris, Bauche, 1910, p. 42]

Selon son habileté, le soin, la prudence de l’artisan, le

fruit philosophique de l’arbor scientiæ témoigne

d’une vertu plus ou moins étendue. Car il est incontestable que la pierre

philosophale, employée à la transmutation des métaux, n’est jamais douée de la

même puissance. Les projections historiques nous en fournissent une preuve

certaine. Dans l’opération faite par J.-B. Van Helmont, dans son laboratoire de

Vilvorde, près Bruxelles, en 1618, la pierre transforma en or 18.740 fois son

poids de mercure coulant. Richtausen, à l’aide du produit remis par

Labujardière, obtint un résultat équivalent à 22.334 fois l’unité. La

projection que réalisa Sethon, en 1603, chez le marchand Coch, de

Francfort-sur-le-Mein, se fit sur une proportion égale à 1.155 fois. Au rapport

de Dippel, la poudre que Lascaris donna à Dierbach transmutait environ 600 fois

son poids de vif-argent. Cependant, une autre parcelle, fournie par Lascaris,

se montra plus efficace ; dans l’opération exécutée à Vienne, en 1716, en

présence du conseiller Pantzer de Hesse, du comte Charles-Ernest de Rappach, du

comte Joseph de Würben et de Freudentahl, des frères comte et baron de

Metternich, le coefficient atteignit une puissance voisine de dix mille. Au

surplus, il n’est pas inutile de savoir que le maximum de production est

réalisé par l’emploi du mercure, et qu’une même qualité de pierre fournit des

résultats variables selon la nature des métaux servant de base à la projection.

L’auteur des Lettres du Cosmopolite affirme que si une partie d’Élixir

convertit en or parfait mille parties de mercure ordinaire, elle transformera

seulement vingt parties de plomb, trente d’étain, cinquante de cuivre et cent

d’argent. Quant à la pierre au blanc, elle ne saurait, au même degré de

multiplication, agir que sur la moitié environ de ces quantités.

Mais, si les philosophes ont peu parlé du rendement variable

de la chrysopée, par contre ils se sont montrés fort prolixes sur les

propriétés médicales de l’Élixir, ainsi que sur les effets surprenants qu’il

permet d’obtenir dans le règne végétal.

« L’Élixir blanc, dit Batsdorff, fait merveille aux maladies

de tous les animaux et particulièrement à celles des femmes,… car c’est la

vraye lune potable des anciens. » [Batsdorff, Le Filet d’Ariadne, pour entrer avec seureté dans le Labirinthe de la

Philosophie Hermetique. Paris, Laurent d’Houry, 1695, p. 136.] L’auteur anonyme

de la Clef du Grand-Œuvre, reprenant

le texte de Batsdorff, assure que « cette médecine a d’autres vertus encore

plus incroyables. Quand elle est à l’Élixir au blanc, elle a tant de sympathie

avec les dames, qu’elle peut renouveler et rendre leur corps aussi robuste et

vigoureux qu’il étoit dans leur jeunesse… Pour cet effet, on prépare d’abord un

bain avec plusieurs herbes odoriférantes, dont elles doivent bien se frotter

pour se décrasser ; ensuite, elles entrent dans un second bain sans herbes, mais

dans lequel on a dissout, dans une chopine d’esprit de vin, trois grains de

l’Élixir au blanc, qu’on a ensuite jeté dans l’eau. Elles restent un quart

d’heure dans ce bain ; après quoi, sans s’essuyer, on fait préparer un grand

feu pour faire sécher cette précieuse liqueur. Elles se sentent alors si fortes

en elles-mêmes, et leur corps est rendu si blanc qu’elles ne pourroient pas se

l’imaginer sans l’avoir expérimenté. Notre bon père Hermès demeure d’accord de

cette opération, mais il veut, outre ces bains, qu’on prenne en même temps,

pendant sept jours de suite, intérieurement de cet Élixir ; et il ajoute : si

une dame fait la même chose tous les ans, elle vivra exempte de toutes les

maladies auxquelles sont sujettes les autres dames, sans en ressentir aucune

incommodité. » [La Clef du Grand-Œuvre,

ou Lettres du Sancelrien Tourangeau. Paris, Cailleau, 1777, p. 54.]

Huginus a Barma certifie que « la pierre fermentée avec de

l’or peut être employée dans la médecine de cette manière : on en prendra un

scrupule ou vingt-quatre grains, que l’on résoudra selon l’art dans deux onces

d’esprit de vin, et on en donnera depuis deux ou trois jusqu’à quatre gouttes,

suivant l’exigence de la maladie, dans un peu de vin ou quelque autre véhicule

convenable ». [Huginus a Barma, Le Règne

de Saturne changé en Siècle d’Or. Paris, Pierre Derieu, 1780, p. 190.] Au

rapport des vieux auteurs, toutes les affections seraient radicalement guéries

en un jour pour celles qui datent d’un mois ; en douze jours si elles sont

vieilles d’un an ; en un mois si leur origine remonte au-delà d’une année.

Mais en cela, comme en beaucoup d’autres choses, il faut

savoir se prémunir contre les excès de l’imagination ; trop enthousiaste,

l’auteur de La Clef du Grand-Œuvre voit des merveilles jusque dans dissolution

spiritueuse de la pierre : « il en doit sortir, prétend cet écrivain, des

étincelles ardentes dorées, et paroître dans le vase une infinité de couleurs

». C’est aller un peu loin dans la description de phénomènes qu’aucun

philosophe ne signale. D’ailleurs, il ne reconnaît pas de bornes aux vertus de

l’Élixir : « la lèpre, la goutte, la paralysie, la pierre, le mal caduc,

l’hydropisie… ne sauroient résister à la vertu de cette médecine. » Et comme la

guérison de ces maux réputés incurables ne lui semble pas suffisante, il

s’empresse d’y ajouter des propriétés plus admirables encore. « Cette médecine

fait entendre les sourds, voir les aveugles, parler les muets, marcher les

boiteux ; elle peut renouveler l’homme en entier, en lui faisant changer la

peau, tomber les vieilles dents, les ongles et les cheveux blancs, à la place

desquels elle en fait croître de nouveaux, selon la couleur que l’on désire. »