Rue et Hôtel Serpente

AVIS DU TRADUCTEUR

Tandis que M. Lavoisier se voyait réduit à ne semer (1) qu'avec précaution, dans ses différents Ouvrages, les aperçus de principes nouveaux sur la physique de la chaleur & du feu, M. Wilke les publiait à Stockholm : le Docteur Black à Edimbourg, & le Docteur Irvine à Glascow, en étaient imbus depuis longtemps, & le Docteur Crawford renchérit sur tous ces Savants, en réduisant leurs idées en théorie, dans son Ouvrage sur la chaleur animale & sur l'ignition des corps, que M. Magellan nous a fait connaître. M, Scheele de son côté considérait la chaleur & le feu en Physicien & en Chimiste : son but était de les analyser. Ses expériences sont devenues la base d'une nouvelle doctrine qu'il a publiée dès l’année 1777, dans l’Ouvrage dont on donne aujourd'hui la Traduction. Il fut bientôt après publié en Anglais, mais il ne nous en est parvenu dans notre Langue que des notions insuffisantes. M. Turgot, qui cultivait avec passion la Chimie, & auquel aucune Science n’était étrangère, m’engagea à traduire cet Ouvrage, dont les citations qu’il trouvait à chaque instant lui avaient fait sentir l'utilité. La nouveauté de la doctrine qu’il contient piquait infiniment sa curiosité. Cette Traduction devait être faite sous ses yeux, & revue par lui. Je l’eusse présentée avec confiance au Public : ce sentiment ne m'est plus permis. J'aurai du moins rempli les vues de M. Turgot & les miennes, si mon travail peut être agréable à L’Académie, dont plusieurs Membres m'ont paru en désirer l’impression, & utile aux Savants Français.

PREFACE DE L'AUTEUR

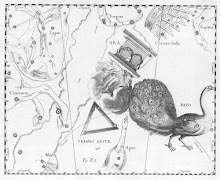

L'examen de l’Air a toujours été un des objets principaux de la Chimie : aussi ce fluide élastique est-il doué de tant de propriétés particulières, qu'il met ceux qui s'en occupent à portée de faire souvent des découvertes. Nous voyons que le Feu, ce produit si admirable de la Chimie, ne saurait exister sans air. Pourrais-je m'être trompé, en entreprenant de démontrer dans ce Traité qui n'est qu'un Essai Chimique sur la doctrine du Feu, qu'il existe dans notre atmosphère un Air que l'on doit regarder comme une partie constituante du Feu, en ce qu'il contribue matériellement à la flamme, & que, par rapport à cette propriété, j'ai nommé Air du Feu (2). Certes, je n'aurai pas la témérité de vouloir en imposer à mes Lecteurs; les expériences les plus sûres déposent en ma faveur. Je les ai répétées plus d'une fois ; & si je ne me trompe, j'ai assez approché du but que je m'étais proposé, d'apprendre à connaître le Feu. Cette récompense de mes rivaux fait ma satisfaction. Je ne saurais la réserver pour moi seul, & ce motif me détermine à publier cet Ouvrage donc j'avais déjà achevé la plus grande partie lorsque les belles expériences de M. Priestley me tombèrent sous les yeux. Si la théorie de Meyer n'a pas beaucoup de sectateurs, ses expériences ont cependant leur mérite. Cet homme laborieux eût sans doute changé de façon de penser s'il avait acquis une idée nette de l'Air fixe ou de la théorie de Black : mais comme, de son temps, cette théorie n'était pas encore parfaitement développée, il n'en pas surprenant qu'il tînt encore à l'ancienne opinion, que les alcalis purs & les terres absorbantes devaient faire effervescence avec les acides. Aurais-je poussé trop loin mes recherches chimiques dans ce Traité ? Déjà j'en prévois les reproches ; mais je pense qu’on ne saurait prédire des bornes à cette Science, que lorsqu’elle ne trouve plus à opérer sur la matière, & qui me démontrera que la lumière & la chaleur ne doivent pas être mises au rang des corps, quelque subtiles & déliées qu'elles soient ? On pourra je l’espère, conclure au moins de mes expériences, quelles doivent leur existence à deux sortes de substances (il est donc impossible d’admettre que la lumière, la chaleur & l’Air soient des éléments), qui, au moyen de l'attraction, cet effet si incompréhensible de la Nature, peuvent très souvent être réduites en leurs parties constituantes, Si cela n'était pas, on serait fondé à demander d'où vient qu'il se forme tout cet Air du Feu que les animaux corrompent et que l'acide aérien dénature à chaque instant, & qui est indispensable à la production du Feu ?

AVANT-PROPOS

PAR M. TORBERN BERGMANN

L'histoire de la Nature semble avoir trois degrés, dont l’Histoire Naturelle proprement dite est le premier. Elle fixe notre attention à la surface, & nous apprend à recueillir sur ses formes des indications utiles, qui nous mettent en état de distinguer les corps les uns des autres, Le second degré est la Physique, qui étend plus loin nos observations, en examinant les propriétés générales de la matière (sa dilatation, son impénétrabilité, sa force d'inertie, &c.), eu égard à sa propre constitution & à sa manière de se comporter. La Chimie est le degré le plus élevé : elle recherche les matières principes, leurs mélanges, & leurs rapports les unes envers les autres.

Upsal, 13 Juillet 1777.

T. BERGMANN.

Naturalem causam quoerimus, et assiduam non raram & fourtuitam. Sénèque.

TRAITÉ CHIMIQUE DE L'AIR ET DU FEU

§. Ier.

§. II.

§. III.

§. IV.

§. V.

§. VI.

§ VII.

§. VIII.

Première Expérience,

§. IX.

§. X.

§ XI.

§. XII.

§. XIII.

Septième Expérience.

§. XV.

§. XVI.

§. XVI.

§. XVII.

§. XVIII.

§. XIX.

§. XX.

§. XXI.

§. XXII.

§. XXIII.

§. XXIV.

§. XXV.

§. XXVI.

§. XXVII.

§. XXVIII.

§. XXIX.

§. XXX (12).

Continuation de l'Expérience rapportée au §. XXVIII, avec des preuves que la chaleur est composée du phlogistique & de l'Air du Feu.

§. XXXI.

§. XXXII.

§. XXXIII.

§. XXXIV.

§. XXXV.

§. XXXVI.

§. XXXVII.

§. XXXVIII.

§. XXXIX.

§. XL.

§. XLI.

§. XLIII.

§. XLIII.

§. XLIV.

§. XLV.

§. XLVI.

§. XLVII.

§. XLVIII.

§. XLIX.

§. L.

§. LI.

§. LII.

§. LIII.

§. LIV.

§. LV.

§. LVI.

§. LVII.

§ LVIII.

§. LIX.

Preuves de la présence du principe inflammable dans la Lumière.

§. LX.

§. LXI.

§. LXXI.

§. LXIII.

§ LXIV.

§. LXV.

La Lumière n’est point une substance simple ou un élément (16).

§. LXVI.

Lorsque le mouvement de la Lumière n’est point interrompu, elle n’occasionne ni ardeur ni chaleur.

§. LXVII.

§. LXXIII.

Des parties constituantes de la Lumière.

§. LXIX.

§. LXX.

Du Feu.

J'arrive maintenant au but vers lequel toutes les expériences précédentes ont été dirigées. Je sais apprécier l'utilité infinie que la théorie du Feu doit être à un homme qui cherche à acquérir des connaissances exactes sur les propriétés & les parties constituantes de tous les corps. Des expériences, destinées à servir de base & d'interprétation à tant d'autres effets, doivent être faites avec le plus grand soin, pour éviter des systèmes erronés qui ne peuvent manquer de nous jeter dans le vague des incertitudes. Les Chimistes, qui opèrent presque toujours avec le secours du Feu, sont seuls en état d'entreprendre de pareilles expériences. Seuls ils peuvent les garantir, mais il faut nécessairement qu'ils aient reçu de la Nature assez de courage pour ne pas être rebutés par les difficultés sans nombre que présentent les recherches sur le Feu. On est effrayé en faisant réflexion aux siècles qui se sont écoulés, sans qu'on soit parvenu à acquérir plus de connaissances sur ses véritables propriétés.

§. LXXII.

Du Phlogistique.

3°. Très souvent il dispose les particules des corps, de manière qu'ils attirent, ou tous les rayons de lumière, ou seulement certains rayons, ou même aucun. 4°. En passant d'un corps dans un autre, il ne lui communique ni lumière ni chaleur.

5°. Il contracte avec l'Air du Feu une union si subtile, qu'il pénètre très facilement les pores les plus fins de tous les corps. Cette réunion forme la matière de la lumière & de la chaleur. Dans toutes ces combinaisons, le phlogistique ne subit pas le plus léger changement, il peut encore être retiré de cette dernière combinaison. Il est impossible qu'on l'obtienne seul, car il ne se sépare d'aucun corps, quelque faiblement qu'il y adhère, s'il n'en trouve pas un autre avec lequel il puisse être en contact immédiat.

§. LXXIII.

Des Corps inflammables.

§. LXXIV.

§. LXXV.

Première Observation.

Seconde Observation.

Troisième Observation.

§. LXXVI.

§. LXXVII.

§. LXXVIII.

§. LXXIX.

§. LXXX.

§. LXXXI.

§. LXXXII.

La terre de l'Or est susceptible de se combiner avec l’alcali volatil : il en résulte une sorte de sel analogue à cette combinaison.

Je fis digérer trente grains d'or avec un peu d'esprit de sel ammoniac, préparé avec de la chaux, j’édulcorai cette terre, & la séchai très doucement : elle pesait trente-sept grains, & était convertie en or fulminant. Je vois, dans une Dissertation sur l’or fulminant, présidée à Upsal par le célèbre Bergmann, que le sel ammoniac donne aussi la propriété fulminante à l'or. Cette Dissertation m’a servi de guide, & m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Je fis digérer une dissolution de sel ammoniac de Glauber avec cette terre, je trouvai cette solution un peu aigrelette, ce qui prouve que l'alcali volatil s'était attaché à la terre de l'or, qui, après l'édulcoration, fut un véritable or fulminant. Il suit de là que l’alcali volatil a plus d'affinité avec la terre de l'or qu'avec les acides.

L’inflammation de l’Or fulminant produit une espèce d'Air.

Je pris un tube de verre d'un doigt d'épaisseur, & long d'une demi-aune, dont l'extrémité était terminée en pointes. J'enfonçai le côté pointu du tube dans l'eau, de manière que le tiers en reste vide ; je bouchai ce tube sous l'eau ; & le retirai de l'eau dont j'observai la hauteur dans le tube : alors je tins le tube un peu horizontalement, & j'y introduisis environ un grain d'or fulminant, en observant bien que ce côté vide ne fut pas mouillé : je fermai aussi cette extrémité avec un bouchon qui joignait bien, je tins le tube dans la même position au-dessus d'une chandelle allumée, & je chauffai la place où était l'or fulminant. Quelques heures après l'inflammation & le refroidissement parfait du tube, j'ouvris son extrémité terminée en pointe, il en jaillit un peu d'eau. Je répétai cette expérience à plusieurs reprises avec le même succès. L'Air produit occupait l'espace d'un gros & demi d'eau.

L'air est un acide élastique dulcifié.

§. LXXXIII.

Première Expérience.

§. LXXXIV.

§. LXXXV.

§. LXXXVI.

§. I.XXXVII.

§. LXXXVIII.

§. LXXXIX.

§. XC.

§. XCI.

§. XCIII.

§. XCIV.

La chaleur est une partie constituante de différents corps.

§. XCV.

§ XCVI.

De l’Air inflammable.

§. XCVII.

FIN.

NOTES DU TRADUCTEUR.

Extrait des Registres de l’Académie, du 8 Août 1781.

3°. Très souvent il dispose les particules des corps, de manière qu'ils attirent, ou tous les rayons de lumière, ou seulement certains rayons, ou même aucun. 4°. En passant d'un corps dans un autre, il ne lui communique ni lumière ni chaleur.

5°. Il contracte avec l'Air du Feu une union si subtile, qu'il pénètre très facilement les pores les plus fins de tous les corps. Cette réunion forme la matière de la lumière & de la chaleur. Dans toutes ces combinaisons, le phlogistique ne subit pas le plus léger changement, il peut encore être retiré de cette dernière combinaison. Il est impossible qu'on l'obtienne seul, car il ne se sépare d'aucun corps, quelque faiblement qu'il y adhère, s'il n'en trouve pas un autre avec lequel il puisse être en contact immédiat.