FULCANELLI

LE MYSTÈRE DES CATHÉDRALES

ET INTERPRÉTATION ÉSOTÉRIQUE

DES SYMBOLES HERMÉTIQUES

DU GRAND-ŒUVRE

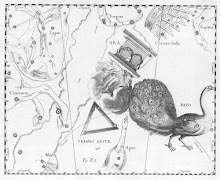

Planches originales de Julien Champagne

TABLE DES MATIÈRES

LE MYSTÈRE DES CATHÉDRALES (I - II - III -IV - V - VI - VII - VIII - IX)

PARIS (I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII)

AMIENS

BOURGES (I - II)

LA CROIX CYCLIQUE D'HENDAYE

CONCLUSION

LE MYSTÈRE DES CATHÉDRALES

La plus forte impression de notre prime jeunesse, – nous avions sept ans, – celle dont nous gardons encore un souvenir vivace, fut l’émotion que provoqua, en notre âme d’enfant, la vue d’une cathédrale gothique. Nous en fûmes, sur-le-champ, transporté, extasié, frappé d’admiration, incapable de nous arracher à l’attrait du merveilleux, à la magie du splendide, de l’immense, du vertigineux que dégageait cette œuvre plus divine qu’humaine.

Depuis, la vision s’est transformée, mais l’impression demeure. Et si l’accoutumance a modifié le caractère prime-sautier et pathétique du premier contact, nous n’avons jamais pu nous défendre d’une sorte de ravissement devant ces beaux livres d’images dressés sur nos parvis, et qui développent jusqu’au ciel leurs feuillets de pierre sculptés.

En quel langage, par quels moyens pourrions-nous leur exprimer notre admiration, leur témoigner notre reconnaissance, tous les sentiments de gratitude dont notre cœur est plein, pour tout ce qu’ils nous ont appris à goûter, à reconnaître, à découvrir même, ces chefs-d’œuvre muets, ces maîtres sans paroles et sans voix ?

Sans paroles et sans voix ? – Que disons-nous ! Si ces livres lapidaires ont leurs lettres sculptées, – phrases en bas-reliefs et pensées en ogives, – ils n’en parlent pas moins par l’esprit, impérissable, qui s’exhale de leurs pages. Plus clairs que leurs frères cadets, – manuscrits et imprimés, – ils possèdent sur eux l’avantage de ne traduire qu’un sens unique, absolu, d’expression simple, d’interprétation naïve et pittoresque, un sens purgé des finesses, des allusions, des équivoques littéraires.

« La langue de pierres que parle cet art nouveau, dit avec beaucoup de vérité J. F. Golfs, est à la fois claire et sublime. Aussi, elle parle à l’âme des plus humbles comme à celle des plus cultivés. Quelle langue pathétique que le gothique de pierres ! Une langue si pathétique, en effet, que les chants d’un Orlande de Lassus ou d’un Palestrina, les œuvres d’orgue d’un Haendel ou d’un Frescobaldi, l’orchestration d’un Beethoven ou d’un Cherubini, et, ce qui est plus grand que tout cela, le simple et sévère chant grégorien, le seul vrai chant peut-être, n’ajoutent que par surcroît aux émotions que la cathédrale cause par elle-même. Malheur à ceux qui n’aiment pas l’architecture gothique, ou, du moins, plaignons-les comme des déshérités du cœur. » [J. F. Golfs, La Filiation Généalogique de toutes les Écoles Gothiques. Paris, Baudry, 1884.]

Sanctuaire de la Tradition, de la Science et de l’Art, la cathédrale gothique ne doit pas être regardée comme un ouvrage uniquement dédié à la gloire du christianisme, mais plutôt comme une vaste concrétion d’idées, de tendances, de foi populaires, un tout parfait auquel on peut se référer sans crainte dès qu’il s’agit de pénétrer la pensée des ancêtres, dans quelque domaine que ce soit : religieux, laïque, philosophique ou social.

Les voûtes hardies, la noblesse des vaisseaux, l’ampleur des proportions et la beauté de l’exécution font de la cathédrale une œuvre originale, d’incomparable harmonie, mais que l’exercice du culte ne paraît pas devoir occuper en entier.

Si le recueillement, sous la lumière spectrale et polychrome des hautes verrières, si le silence invitent à la prière, prédisposent à la méditation, en revanche l’appareil, la structure, l’ornementation dégagent et reflètent, en leur extraordinaire puissance, des sensations moins édifiantes, un esprit plus laïque et, disons le mot, presque païen. On y peut discerner, outre l’inspiration ardente née d’une foi robuste, les mille préoccupations de la grande âme populaire, l’affirmation de sa conscience, de sa volonté propre, l’image de sa pensée dans ce qu’elle a de complexe, d’abstrait, d’essentiel, de souverain.

Si l’on vient à l’édifice pour assister aux offices divins, si l’on y pénètre à la suite des convois funèbres ou parmi le joyeux cortège des fêtes carillonnées, on s’y presse également en bien d’autres circonstances. On y tient des assemblées politiques sous la présidence de l’évêque ; on y discute le prix du grain et du bétail ; les drapiers y fixent le cours des étoffes ; on y accourt pour quérir le réconfort, solliciter le conseil, implorer le pardon. Et il n’est guère de corporations qui n’y fassent bénir le chef-d’œuvre du nouveau compagnon et ne s’y réunissent, une fois l’an, sous la protection de leur saint patron.

D’autres cérémonies, fort attrayantes pour la foule, s’y maintinrent pendant la belle période médiévale. Ce fut la Fête des Fous, – ou des Sages, – kermesse hermétique processionnelle, qui partait de l’église avec son pape, ses dignitaires, ses fervents, son peuple, – le peuple du moyen âge, bruyant, espiègle, facétieux, débordant de vitalité, d’enthousiasme et de fougue, – et se répandait dans la ville… Satire hilarante d’un clergé ignorant, soumis à l’autorité de la Science déguisée, écrasé sous le poids d’une indiscutable supériorité. Ah ! la Fête des Fous, avec son char du Triomphe de Bacchus, traîné par un centaure et une centauresse, nus comme le dieu lui-même, accompagné du grand Pan ; carnaval obscène prenant possession des nefs ogivales ! Nymphes et naïades sortant du bain ; divinités de l’Olympe, sans nuages et sans tutu : Junon, Diane, Vénus, Latone se donnant rendez-vous à la cathédrale pour y entendre la messe ! Et quelle messe ! Composée par l’initié Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, selon un rituel païen, et où les ouailles de l’an 1220 poussaient le cri de joie des bacchanales : Évohé ! Évohé ! – Et les escholiers en délire de répondre :

Hæc est clara dies clararum clara dierum !

Hæc est festa dies festarum festa dierum !

[Ce jour est célèbre parmi les jours célèbres !

Ce jour est jour de fête parmi les jours de fête !]

Ce fut encore la Fête de l’Ane, presque aussi fastueuse que la précédente, avec l’entrée triomphale, sous les arceaux sacrés, de maître Aliboron, dont le sabot foulait, jadis, le pavé juif de Jérusalem. Notre glorieux Christophore y était célébré dans un office spécial où l’on exaltait, après l’épître, cette puissance asine qui a valu à l’Église l’or de l’Arabie, l’encens et la myrrhe du pays de Saba. Parodie grotesque que le prêtre, incapable de comprendre, acceptait en silence, le front courbé sous le ridicule, versé à pleins bords, par ces mystificateurs du pays de Saba, ou Caba, les cabalistes en personne ! Et c’est le ciseau même des maîtres imaigiers du temps qui nous confirme ces curieuses réjouissances. En effet, dans la nef de Notre-Dame de Strasbourg, écrit Witkowski, « le bas-relief d’un des chapiteaux des grands piliers reproduit une procession satirique où l’on distingue un pourceau, porteur d’un bénitier, suivi d’ânes revêtus d’habits sacerdotaux et de singes munis de divers attributs de la religion, ainsi qu’un renard enfermé dans une châsse. C’est la Procession du Renard ou de la Fête de l’Âne ». [G.J. Witkowski, L’Art du profane à l’Église. Étranger. Paris, Schemit, 1908, p. 35.] Ajoutons qu’une scène identique, enluminée, figure au folio 40 du manuscrit n° 5055 de la Bibliothèque nationale.

Ce furent, enfin, ces coutumes bizarres où transparaît un sens hermétique souvent très pur, qui se renouvelaient chaque année et avaient pour théâtre l’église gothique, comme la Flagellation de l’Alleluia, dans laquelle les enfants de chœur chassaient, à grands coups de fouet, leurs sabots [Toupie au profil de Tau ou Croix. En cabale, sabot équivaut à cabot ou chabot, le chat botté des Contes de ma mère l’Oie. La galette de l’Épiphanie contient parfois un sabot au lieu d’une fève.] ronflants hors des nefs de la cathédrale de Langres ; le Convoi de Carême-Prenant ; la Diablerie de Chaumont ; les processions et banquets de l’Infanterie dijonnaise, dernier écho de la Fête des Fous, avec sa Mère Folle, ses diplômes rabelaisiens, son guidon où deux frères, tête-bêche, se plaisent à découvrir leurs fesses ; le singulier Jeu de Pelote, qui se disputait dans le vaisseau de Saint-Étienne, cathédrale d’Auxerre, et disparut vers 1538 ; etc.

II (Le Mystère des Cathédrales)

La cathédrale est le refuge hospitalier de toutes infortunes. Les malades qui venaient, à Notre-Dame de Paris, implorer Dieu pour le soulagement de leurs souffrances, y demeuraient jusqu’à leur guérison complète. On leur affectait une chapelle, située vers la seconde porte, et qui était éclairée par six lampes. Ils y passaient les nuits. Les médecins y donnaient leurs consultations, à l’entrée même de la basilique, autour du bénitier. C’est encore là que la Faculté de médecine, quittant, au XIIIe siècle, l’Université pour vivre indépendante, vint y donner ses assises et s’y fixa jusqu’en 1454, époque de sa dernière réunion, provoquée par Jacques Desparts.

C’est l’asile inviolable des gens poursuivis et le sépulcre des défunts illustres. C’est la cité dans la cité, le noyau intellectuel et moral de l’agglomération, le cœur de l’activité publique, l’apothéose de la pensée, du savoir et de l’art.

Par l’abondante floraison de son ornementation, par la variété des sujets et des scènes qui la parent, la cathédrale apparaît comme une encyclopédie très complète et très variée, tantôt naïve, tantôt noble, toujours vivante, de toutes les connaissances médiévales. Ces sphinx de pierre sont ainsi des éducateurs, des initiateurs au premier chef.

Ce peuple de chimères hérissées, de grotesques, de marmousets, de mascarons, de gargouilles menaçantes, – dragons, stryges et tarasques, – est le gardien séculaire du patrimoine ancestral. L’art et la science, jadis concentrés dans les grands monastères, s’échappent de l’officine, accourent à l’édifice, s’accrochent aux clochers, aux pinacles, aux arcs-boutants, se suspendent aux voussures, peuplent les niches, transforment les vitres en gemmes précieuses, l’airain en vibrations sonores et s’épanouissent sur les portails dans une joyeuse envolée de liberté et d’expression. Rien de plus laïque que l’exotérisme de cet enseignement ; rien de plus humain que cette profusion d’images originales, vivantes, libres, mouvementées, pittoresques, parfois désordonnées, toujours intéressantes ; rien de plus émouvant que ces multiples témoignages de l’existence quotidienne, du goût, de l’idéal, des instincts de nos pères ; rien de plus captivant, surtout, que le symbolisme des vieux alchimistes, habilement traduit par les modestes statuaires médiévaux. À cet égard, Notre-Dame de Paris, église philosophale, est sans contredit l’un des plus parfaits spécimens, et, comme l’a dit Victor Hugo, « l’abrégé le plus satisfaisant de la science hermétique, dont l’église de Saint-Jacques-la-Boucherie était un hiéroglyphe si complet ».

Les alchimistes du XIVe siècle s’y rencontrent, hebdomadairement, au jour de Saturne, soit au grand porche, soit au portail Saint-Marcel, ou encore à la petite Porte-Rouge, toute décorée de salamandres. Denys Zachaire nous apprend que l’usage s’y maintenait encore l’an 1539, « les dimanches et jours de festes », et Noël du Fail dit que « le grand rendez-vous de tels académiques estoit à Nostre-Dame de Paris ». [Noël du Fail, Propos rustiques, baliverneries, contes et discours d’Eutrapel (ch. X). Paris, Gosselin, 1842.]

Là, dans l’éblouissement des ogives peintes et dorées (*), des cordons de voussures, des tympans aux figures multicolores, chacun exposait le résultat de ses travaux, développait l’ordre de ses recherches. On y émettait des probabilités ; on y discutait les possibilités ; on y étudiait sur place l’allégorie du beau livre, et ce n’était pas la partie la moins animée de ces réunions que l’exégèse abstruse des mystérieux symboles.

* [Dans les cathédrales, tout était doré et peint de couleurs vives. Nous avons le texte de Martyrius, évêque et voyageur arménien du XVe siècle, qui en fait foi. Cet auteur dit que le porche de Notre-Dame de Paris resplendissait comme l’entrée du paradis. On y voyait le pourpre, le rose, l’azur, l’argent et l’or. On peut encore apercevoir des traces de dorure au sommet du tympan du grand portail. Celui de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois a conservé ses peintures, sa voûte azurée constellée d’or.]

Après Gobineau de Montluisant, Cambriel et tutti quanti, nous allons entreprendre le pieux pèlerinage, parler aux pierres et les interroger. Hélas ! il est bien tard. Le vandalisme de Soufflot a détruit en grande partie ce qu’au XVIe siècle le souffleur pouvait admirer. Et, si l’art doit quelque reconnaissance aux éminents architectes Toussaint, Geffroy Dechaume, Bœswillwald, Viollet-le-Duc et de Lassus qui restaurèrent la basilique, odieusement profanée par l’École, la Science ne retrouvera jamais ce qu’elle a perdu.

Quoi qu’il en soit, et malgré ces regrettables mutilations, les motifs qui subsistent encore sont assez nombreux pour n’avoir pas à regretter le temps et la peine d’une visite. Nous nous estimerons donc satisfaits et largement payé de notre effort, si nous avons pu éveiller la curiosité du lecteur, retenir l’attention de l’observateur sagace et montrer aux amateurs de l’occulte qu’il n’est pas impossible de retrouver le sens de l’arcane dissimulé sous l’écorce pétrifiée du prodigieux grimoire.

III (Le Mystère des Cathédrales)

Auparavant, il nous faut dire un mot du terme gothique, appliqué à l’art français qui imposa ses directives à toutes les productions du moyen âge, et dont le rayonnement s’étend du XIIe au XVe siècle.

D’aucuns ont prétendu, à tort, qu’il provenait des Goths, ancien peuple de la Germanie ; d’autres ont cru qu’on appelait ainsi cette forme d’art, dont l’originalité et l’extrême singularité faisaient scandale au XVIIe et XVIIIe siècle, par dérision, en lui imposant le sens de barbare : telle est l’opinion de l’École classique, imbue des principes décadents de la Renaissance.

La vérité, qui sort de la bouche du peuple, a pourtant maintenu et conservé l’expression d’Art gothique, malgré les efforts de l’Académie pour lui substituer celle d’Art ogival. Il y a là une raison obscure qui aurait dû porter à réflexion nos linguistiques, toujours à l’affût des étymologies. D’où vient donc que si peu de lexicologues aient rencontré juste ? – De ce fait très simple que l’explication doit en être recherchée dans l’origine cabalistique du mot plutôt que dans sa racine littérale.

Quelques auteurs perspicaces, et moins superficiels, frappés de la similitude qui existe entre gothique et goétique, ont pensé qu’il devait y avoir un rapport étroit entre l’Art gothique et l’Art goétique ou magique.

Pour nous, art gothique n’est qu’une déformation orthographique du mot argotique, dont l’assonance est parfaite, conformément à la loi phonétique qui régit, dans toutes les langues et sans tenir compte de l’orthographe, la cabale traditionnelle. La cathédrale est une œuvre d’art goth ou d’argot. Or, les dictionnaires définissent l’argot comme étant « un langage particulier à tous les individus qui ont intérêt à se communiquer leurs pensées sans être compris de ceux qui les entourent ». C’est donc bien une cabale parlée. Les argotiers, ceux qui utilisent ce langage, sont descendants hermétiques des argo-nautes, lesquels montaient le navire Argo, parlaient la langue argotique, – notre langue verte, – en voguant vers les rives fortunées de Colchos pour y conquérir la fameuse Toison d’or. On dit encore aujourd’hui d’un homme très intelligent, mais aussi très rusé : il sait tout, il entend l’argot. Tous les Initiés s’exprimaient en argot, aussi bien les truands de la Cour des Miracles, – le poète Villon à leur tête, – que les Frimasons, ou francs-maçons du moyen âge, « logeurs du bon Dieu », qui édifièrent les chefs-d’œuvre argotiques que nous admirons aujourd’hui. Eux-mêmes, ces nautes constructeurs, connaissaient la route du Jardin des Hespérides…

De nos jours encore, les humbles, les misérables, les méprisés, les insoumis avides de liberté et d’indépendance, les proscrits, les errants et les nomades parlent l’argot, ce dialecte maudit, banni de la haute société, des nobles qui le sont si peu, des bourgeois repus et bien pensants, vautrés dans l’hermine de leur ignorance et de leur fatuité. L’argot reste le langage d’une minorité d’individus vivant en dehors des lois reçues, des conventions, des usages, du protocole, auxquels on applique l’épithète de voyous, c’est-à-dire de voyants, et celle, plus expressive encore, de Fils ou Enfants du soleil. L’art gothique est, en effet, l’art got ou cot (Χο), l’art de la Lumière ou de l’Esprit.

Ce sont là, pensera-t-on, de simples jeux de mots. Nous en convenons volontiers. L’essentiel est qu’ils guident notre foi vers une certitude, vers la vérité positive et scientifique, clef du mystère religieux, et ne la tiennent pas errante dans le dédale capricieux de l’imagination. Il n’y a, ici-bas, ni hasard, ni coïncidence, ni rapport fortuit ; tout est prévu, ordonné, réglé, et il ne nous appartient pas de modifier à notre gré la volonté imperscrutable du Destin. Si le sens usuel des mots ne nous permet aucune découverte capable de nous élever, de nous instruire, de nous rapprocher du Créateur, le vocabulaire devient inutile. Le verbe, qui assure à l’homme l’incontestable supériorité, la souveraineté qu’il possède sur tout ce qui vit, perd sa noblesse, sa grandeur, sa beauté et n’est plus qu’une affligeante vanité. Or, la langue, instrument de l’esprit, vit par elle-même, bien qu’elle ne soit que le reflet de l’Idée universelle. Nous n’inventons rien, nous ne créons rien. Tout est dans tout. Notre microcosme n’est qu’une particule infime, animée, pensante, plus ou moins imparfaite, du macrocosme. Ce que nous croyons trouver par le seul effort de notre intelligence existe déjà quelque part. C’est la foi qui nous fait pressentir ce qui est ; c’est la révélation qui nous en donne la preuve absolue. Nous côtoyons souvent le phénomène, voire le miracle, sans le remarquer, en aveugles et en sourds. Que de merveilles, que de choses insoupçonnées ne découvririons-nous pas si nous savions disséquer les mots, en briser l’écorce et libérer l’esprit, divine lumière qu’ils renferment ! Jésus ne s’exprimait qu’en paraboles ; pouvons-nous nier la vérité qu’elles enseignent ? Et, dans la conversation courante, ne sont-ce pas des équivoques, des à peu près, des calembours ou des assonances qui caractérisent les gens d’esprit, heureux d’échapper à la tyrannie de la lettre, et se montrant à leur manière cabalistes sans le savoir ?

Ajoutons enfin que l’argot est une des formes dérivées de la Langue des Oiseaux, mère et doyenne de toutes les autres, la langue des philosophes et des diplomates. C’est elle dont Jésus révèle la connaissance à ses apôtres, en leur envoyant son esprit, l’Esprit-Saint. C’est elle qui enseigne le mystère des choses et dévoile les vérités les plus cachées. Les anciens Incas l’appelaient Langue de cour, parce qu’elle était familière aux diplomates, à qui elle donnait la clef d’une double science : la science sacrée et la science profane. Au moyen âge, on la qualifiait de Gaie science ou Gay sçavoir, Langue des dieux, Dive-Bouteille. [La Vie de Gargantua et de Pantagruel, par François Rabelais, est une œuvre ésotérique, un roman d’argot. Le bon curé de Meudon s’y révèle comme un grand initié doublé d’un cabaliste de premier ordre.] La Tradition nous assure que les hommes la parlaient avant l’édification de la tour de Babel [Le tour, la tournure ba employée pour bel.], cause de sa perversion et, pour le plus grand nombre, de l’oubli total de cet idiome sacré. Aujourd’hui, en dehors de l’argot, nous en retrouvons le caractère dans quelques langues locales telles que le picard, le provençal, etc., et dans le dialecte des gypsies.

La mythologie veut que le célèbre devin Tirésias ait eu une parfaite connaissance de la Langue des Oiseaux, que lui aurait enseignée Minerve, déesse de la Sagesse. [Tirésias avait, dit-on, perdu la vue pour avoir dévoilé aux mortels les secrets de l’Olympe. Il vécut pourtant « sept, huit ou neuf âges d’homme » et aurait été successivement homme et femme !] Il la partageait, dit-on, avec Thalès de Milet, Melampus et Apollonios de Tyane (*), personnages fictifs dont les noms parlent éloquemment, dans la science qui nous occupe, et assez clairement pour que nous ayons besoin de les analyser en ces pages.

* [Philosophe dont la vie, bourrée de légendes, de miracles, de faits prodigieux, semble fort hypothétique. Le nom de ce personnage quasi-fabuleux ne nous paraît être qu’une image mytho-hermétique du compost, ou rebis philosophal, réalisé par l’union du frère et de la sœur, de Gabritius et de Beya, d’Apollon et de Diane. Dès lors, les merveilles racontées par Philostrate, étant d’ordre chimique, ne sauraient nous surprendre.]

IV (Le Mystère des Cathédrales)

A de rares exceptions près, le plan des églises gothiques, – cathédrales, abbatiales ou collégiales, – affecte la forme d’une croix latine étendue sur le sol. Or, la croix est l’hiéroglyphe alchimique du creuset, que l’on nommait jadis cruzol, crucible et croiset (dans la basse latinité, crucibulum, creuset, a pour racine crux, crucis, croix, d’après Ducange).

C’est en effet dans le creuset que la matière première, comme le Christ lui-même, souffre la Passion ; c’est dans le creuset qu’elle meurt pour ressusciter ensuite, purifiée, spiritualisée, déjà transformée. D’ailleurs le peuple, gardien fidèle des traditions orales, n’exprime-t-il pas l’épreuve humaine terrestre par des paraboles religieuses et des similitudes hermétiques ? – Porter sa croix, gravir son calvaire, passer au creuset de l’existence sont autant de locutions courantes où nous retrouvons le même sens sous un même symbolisme.

N’oublions pas qu’autour de la croix lumineuse vue en songe par Constantin apparurent ces paroles prophétiques qu’il fit peindre sur son labarum : In hoc signo vinces : tu vaincras par ce signe. Souvenez-vous aussi, alchimistes mes frères, que la croix porte l’empreinte des trois clous qui servirent à immoler le Christ-matière, image des trois purifications par le fer et par le feu. Méditez pareillement ce clair passage de saint Augustin, dans sa Dispute avec Tryphon (Dialogus cum Tryphone, 40) : « Le mystère de l’agneau que Dieu avait ordonné d’immoler à Pâque, dit-il, était la figure du Christ, dont ceux qui croient teignent leurs demeures, c’est-à-dire eux-mêmes, par la foi qu’ils ont en lui. Or, cet agneau, que la loi prescrivait de faire rôtir en entier, était le symbole de la croix que le Christ devait endurer. Car l’agneau, pour être rôti, est disposé de façon à figurer une croix : l’une des branches le traverse de part en part, de l’extrémité inférieure jusqu’à la tête ; l’autre lui traverse les épaules, et l’on y attache les pieds antérieurs de l’agneau (le grec porte : les mains, Χειρες). »

La croix est un symbole fort ancien, employé de tous temps, en toutes religions, chez tous les peuples, et l’on aurait tort de la considérer comme un emblème spécial au christianisme, ainsi que le démontre surabondamment l’abbé Ansault [M. l’abbé Ansault, La Croix avant Jésus-Christ. Paris, V. Rétaux, 1894.]. Nous dirons même que le plan des grands édifices religieux du moyen âge, par adjonction d’une abside semi-circulaire ou elliptique soudée au chœur, épouse la forme du signe hiératique égyptien de la croix ansée, qui se lit ank, et désigne la Vie universelle cachée dans les choses. On en peut voir un exemple au musée de Saint-Germain-en-Laye, sur un sarcophage chrétien provenant des cryptes arlésiennes de Saint-Honorat. D’autre part, l’équivalent hermétique du signe ank est l’emblème de Vénus ou Cypris (en grec Κύπρος, l’impure), le cuivre vulgaire que certains, pour voiler davantage le sens, ont traduit par airain et laiton. « Blanchis le laiton et brûle tes livres », nous répètent tous les bons auteurs. Κύπρος est le même mot que Σουϕρος, soufre, lequel a la signification d’engrais, fiente, fumier, ordure. « Le sage trouvera notre pierre jusque dans le fumier, écrit le Cosmopolite, tandis que l’ignorant ne pourra pas croire qu’elle soit dans l’or. »

Et c’est ainsi que le plan de l’édifice chrétien nous révèle les qualités de la matière première, et sa préparation, par le signe de la Croix ; ce qui aboutit, pour les alchimistes, à l’obtention de la Première pierre, pierre angulaire du Grand-Œuvre philosophal. C’est sur cette pierre que Jésus a bâti son Église ; et les francs-maçons médiévaux ont suivi symboliquement l’exemple divin. Mais avant d’être taillée pour servir de base à l’ouvrage d’art gothique aussi bien qu’à l’œuvre d’art philosophique, on donnait souvent à la pierre brute, impure, matérielle et grossière, l’image du diable.

Notre-Dame de Paris possédait un hiéroglyphe semblable, qui se trouvait sous le jubé, à l’angle de la clôture du chœur. C’était une figure de diable, ouvrant une bouche énorme, et dans laquelle les fidèles venaient éteindre leurs cierges ; de sorte que le bloc sculpté apparaissait souillé de bavures de cire et de noir de fumée. Le peuple appelait cette image Maistre Pierre du Coignet, ce qui ne laissait pas d’embarrasser les archéologues. Or, cette figure, destinée à représenter la matière initiale de l’Œuvre, humanisée sous l’aspect de Lucifer (qui porte la lumière, – l’étoile du matin), était le symbole de notre pierre angulaire, la pierre du coin, la maîtresse pierre du coignet. « La pierre que les édifians ont rejettée, écrit Amyraut, a esté faite la maistresse pierre du coin, sur qui repose toute la structure du bastiment ; mais qui est pierre d’achoppement et pierre de scandale, contre laquelle ils se heurtent à leur ruine. » [M. Amyraut, Paraphrase de la Première Épître de saint Pierre (ch. II, v. 7). Saumur, Jean Lesnier, 1646, p. 27.] Quant à la taille de cette pierre angulaire, – nous entendons sa préparation, – on peut la voir traduite en un fort joli bas-relief de l’époque, sculpté à l’extérieur de l’édifice, sur une chapelle absidiale, du côté de la rue du Cloître-Notre-Dame.

V (Le Mystère des Cathédrales)

Tandis qu’on réservait au tailleur d’imaiges la décoration des parties saillantes, on attribuait au céramiste l’ornementation du sol des cathédrales. Celui-ci était ordinairement dallé, ou carrelé à l’aide de plaques de terre cuite peintes et recouvertes d’un émail plombifère. Cet art avait acquis au moyen âge assez de perfection pour assurer aux sujets historiés une suffisante variété de dessin et de coloris. On utilisait aussi de petits cubes de marbre multicolores, à la manière des mosaïstes byzantins. Parmi les motifs le plus fréquemment employés, il convient de citer les labyrinthes, que l’on traçait sur le sol, au point d’intersection de la nef et des transepts. Les églises de Sens, de Reims, d’Auxerre, de Saint-Quentin, de Poitiers, de Bayeux ont conservé leurs labyrinthes. Dans celui d’Amiens, on remarquait, au centre, une large dalle incrustée d’une barre d’or et d’un demi-cercle de même métal, figurant le lever du soleil au-dessus de l’horizon. On substitua plus tard au soleil d’or un soleil de cuivre, et ce dernier disparut à son tour sans jamais être remplacé. Quant au labyrinthe de Chartres, vulgairement appelé la lieue (pour le lieu), et dessiné sur le pavé de la nef, il se compose d’une grande série de cercles concentriques qui se replient les uns dans les autres avec une infinie variété. Au centre de cette figure se voyait autrefois le combat de Thésée et du Minotaure. C’est encore là une preuve de l’infiltration des sujets païens dans l’iconographie chrétienne et, conséquemment, celle d’un sens mytho-hermétique évident. Cependant, il ne saurait être question d’établir un rapport quelconque entre ces images et les constructions fameuses de l’antiquité, les labyrinthes de Grèce et d’Égypte.

Le labyrinthe des cathédrales, ou labyrinthe de Salomon, est, nous dit Marcellin Berthelot, « une figure cabalistique qui se trouve en tête de certains manuscrits alchimiques, et qui fait partie des traditions magiques attribuées au nom de Salomon. C’est une série de cercles concentriques, interrompus sur certains points, de façon à former un trajet bizarre et inextricable ». [La Grande Encyclopédie. Art. Labyrinthe. T. XXI, p. 703.]

L’image du labyrinthe s’offre donc à nous comme emblématique du travail entier de l’Œuvre, avec ses deux difficultés majeures : celle de la voie qu’il convient de suivre pour atteindre le centre, – où se livre le rude combat des deux natures, – l’autre, du chemin que l’artiste doit tenir pour en sortir. C’est ici que le fil d’Ariane lui devient nécessaire, s’il ne veut errer parmi les méandres de l’ouvrage sans parvenir à en découvrir l’issue.

Notre intention n’est point d’écrire, comme le fit Batsdorff, un traité spécial pour enseigner ce qu’est le fil d’Ariane, qui permit à Thésée d’accomplir son dessein. Mais, en nous appuyant sur la cabale, nous espérons fournir aux investigateurs sagaces quelques précisions sur la valeur symbolique du mythe fameux.

Ariane est une forme d’airagne (araignée), par métathèse de l’i. En espagnol, ñ se prononce gn ; ἀράχνη (araignée, airagne) peut donc se lire arahné, arahni, arahgne. Notre âme n’est-elle pas l’araignée qui tisse notre propre corps ? Mais ce mot se réclame encore d’autres formations. Le verbe αἴρω signifie prendre, saisir, entraîner, attirer ; d’où αιρην, ce qui prend, saisit, attire. Donc, αιρην est l’aimant, la vertu renfermée dans le corps que les Sages nomment leur magnésie. Poursuivons. En provençal, le fer est appelé aran et iran, suivant les différents dialectes. C’est l’Hiram maçonnique, le divin Bélier, l’architecte du Temple de Salomon. L’araignée, chez les félibres, se dit aragno et iragno, airagno ; en picard arègni. Rapprochez tout cela du grec Σίδηρος, fer et aimant. Ce mot a les deux sens. Ce n’est pas tout. Le verbe ἀρύω exprime le lever d’un astre qui sort de la mer : d’où αρυαν (aryan), l’astre qui sort de la mer, se lève ; αρυαν, ou ariane est donc l’Orient, par permutation de voyelles. De plus, ἀρύω a aussi le sens d’attirer ; donc αρυαν est aussi l’aimant. Si maintenant nous rapprochons Σίδηρος, qui a donné le latin sidus, sideris, étoile, nous reconnaîtrons notre aran, iran, airan provençal, l’αρυαν grecque, le soleil levant.

Ariane, l’araignée mystique, échappée d’Amiens, a seulement laissé sur le pavé du chœur la trace de sa toile…

Rappelons, en passant, que le plus célèbre des labyrinthes antiques, celui de Cnossos en Crète, qui fut découvert en 1902 par le docteur Evans, d’Oxford, était appelé Absolum. Or, nous ferons remarquer que ce terme est voisin d’Absolu, qui est le nom par lequel les alchimistes anciens désignaient la pierre philosophale.

VI (Le Mystère des Cathédrales)

Toutes les églises ont leur abside tournée vers le sud-est, leur façade vers le nord-ouest, tandis que les transepts, formant les bras de la croix, sont dirigés du nord-est au sud-ouest. C’est là une orientation invariable, voulue de telle façon que fidèles et profanes, entrant dans le temple par l’occident, marchent droit au sanctuaire, la face portée du côté où le soleil se lève, vers l’Orient, la Palestine, berceau du christianisme. Ils quittent les ténèbres et vont vers la lumière.

Par suite de cette disposition, des trois roses qui ornent les transepts et le grand porche, l’une n’est jamais éclairée par le soleil ; c’est la rose septentrionale, qui rayonne à la façade du transept gauche. La seconde flamboie au soleil de midi ; c’est la rose méridionale ouverte à l’extrémité du transept droit. La dernière s’illumine aux rayons colorés du couchant ; c’est la grande rose, celle du portail, qui surpasse en surface et en éclat ses sœurs latérales. Ainsi se développent, au fronton des cathédrales gothiques, les couleurs de l’Œuvre, selon un processus circulaire allant des ténèbres, – figurées par l’absence de lumière et la couleur noire, – à la perfection de la lumière rubiconde, en passant par la couleur blanche, considérée comme étant « moyenne entre le noir et le rouge ».

Au moyen âge, la rose centrale des porches se nommait Rota, la roue. Or, la roue est l’hiéroglyphe alchimique du temps nécessaire à la coction de la matière philosophale et, par suite, de la coction elle-même. Le feu soutenu, constant et égal que l’artiste entretient nuit et jour au cours de cette opération, est appelé, pour cette raison, feu de roue. Cependant, outre la chaleur nécessaire à la liquéfaction de la pierre des philosophes, il faut, en plus, un second agent, dit feu secret ou philosophique. C’est ce dernier feu, excité par la chaleur vulgaire, qui fait tourner la roue et provoque les divers phénomènes que l’artiste observe dans son vaisseau :

D’aller par ce chemin, non ailleurs, je t’avoue ;

Remarque seulement les traces de ma roue.

Et pour donner partout une chaleur égalle,

Trop tost vers terre et ciel ne monte ny dévalle.

Car en montant trop haut le ciel tu brusleras,

Et devallant trop bas la terre destruiras.

Mais si par le milieu ta carrière demeure,

La course est plus unie et la voye plus seure.

[De Nuysement, Poème philosophic de la Vérité de la Phisique Mineralle, dans Traittez de l’Harmonie et Constitution generalle du Vray Sel. Paris, Périer et Buisard, 1620 et 1621, p. 254.]

La rose représente donc, à elle seule, l’action du feu et sa durée. C’est pourquoi les décorateurs médiévaux ont cherché à traduire, dans leurs rosaces, les mouvements de la matière excitée par le feu élémentaire, ainsi qu’on peut le remarquer sur le portail nord de la cathédrale de Chartres, aux roses de Toul (Saint-Gengoult), de Saint-Antoine de Compiègne, etc. Dans l’architecture des XIVe et XVe siècles, la prépondérance du symbole igné, qui caractérise nettement la dernière période de l’art médiéval, a fait donner au style de cette époque le nom de Gothique flamboyant.

Certaines roses, emblématiques du composé, ont un sens particulier qui souligne davantage les propriétés de cette substance que le Créateur a signée de sa propre main. Ce sceau magique révèle à l’artiste qu’il a suivi le bon chemin, et que la mixtion philosophale a été préparée canoniquement. C’est une figure radiée, à six pointes (digamma), dite Étoile des Mages, qui rayonne à la surface du compost, c’est-à-dire au-dessus de la crèche où repose Jésus, l’Enfant-Roi.

Parmi les édifices qui nous offrent des roses étoilées à six pétales, – reproduction du traditionnel Sceau de Salomon [La convallaire polygonée, vulgairement Sceau de Salomon, doit son appellation à sa tige, dont la section est étoilée comme le signe magique attribué au roi des Israélites, fils de David.], – citons la cathédrale Saint-Jean et l’église Saint-Bonnaventure de Lyon (roses et portails) ; l’église Saint-Gengoult à Toul ; les deux roses de Saint-Vulfran d’Abbeville ; le portail de la Calende à la cathédrale de Rouen ; la splendide rose bleue de la Sainte-Chapelle, etc.

Ce signe étant du plus haut intérêt pour l’alchimiste, – n’est-ce point l’astre qui le guide et lui annonce la naissance du Sauveur ? – on nous saura gré de réunir ici certains textes qui relatent, décrivent, expliquent son apparition. Nous laisserons au lecteur le soin d’établir tous rapprochements utiles, de coordonner les versions, d’isoler la vérité positive combinée à l’allégorie légendaire dans ces fragments énigmatiques.

VII (Le Mystère des Cathédrales)

Varron, dans ses Antiquitates rerum humanarum, rappelle la légende d’Énée, sauvant son père et ses pénates des flammes de Troie, et aboutissant, après de longues pérégrinations, aux champs de Laurente [Cabalistiquement, l’or enté, greffé.], terme de son voyage. Il en donne la raison suivante :

Ex quo de Troja est egressus Æneas, Veneris eum per diem quotidie stellam vidisse, donec ad agrum Laurentum veniret, in quo eam non vidit ulterius ; qua recognovit terras esse fatales. (Depuis son départ de Troie, il vit tous les jours et pendant le jour, l’étoile de Vénus, jusqu’à ce qu’il arrivât aux champs Laurentins, où il cessa de la voir, ce qui lui fit connaître que c’étaient les terres désignées par le Destin.) [Varro, dans Servius, Æneid, t. III, p. 386.]

Voici maintenant une légende extraite d’un ouvrage qui a pour titre le Livre de Seth, et qu’un auteur du VIe siècle relate en ces termes :

« J’ai entendu quelques personnes parlant d’une Écriture qui, quoique peu certaine, n’est pas contraire à la foi et est plutôt agréable à entendre. On y lit qu’il existait un peuple à l’Extrême-Orient, sur les bords de l’Océan, chez lequel il y avait un Livre attribué à Seth, qui parlait de l’apparition future de cette étoile et des présents qu’on devait apporter à l’Enfant, laquelle prédiction était donnée comme transmise par les générations des Sages, de père en fils.

« Ils choisirent douze d’entre eux parmi les plus savants et les plus amateurs des mystères des cieux et se constituèrent pour l’attente de cette étoile. Si quelqu’un d’entre eux venait à mourir, son fils ou le proche parent qui était dans la même attente, était choisi pour le remplacer.

« On les appelait, dans leur langue, Mages, parce qu’ils glorifiaient Dieu dans le silence et à voix basse.

« Tous les ans, ces hommes, après la moisson, montaient sur un mont qui, dans leur langue, s’appelait Mont de la Victoire, lequel renfermait une caverne taillée dans le rocher, et agréable par les ruisseaux et les arbres qui l’entouraient. Arrivés sur ce mont, ils se lavaient, priaient et louaient Dieu en silence pendant trois jours ; c’est ce qu’ils pratiquaient pendant chaque génération, toujours dans l’attente si, par hasard, cette étoile de bonheur ne paraîtrait pas pendant leur génération. Mais à la fin, elle parut sur ce Mont de la Victoire, sous la forme d’un petit enfant, offrant la figure d’une croix ; elle leur parla, les instruisit et leur ordonna de partir pour la Judée.

« L’étoile les précéda ainsi pendant deux ans, et le pain ni l’eau ne manquèrent jamais dans leurs courses.

« Ce qu’ils firent ensuite est rapporté en abrégé dans l’Évangile. » [Opus imperfectum in Mattheum. Hom. II, joint aux Œuvres de saint Jean Chrysostome, Patr. grecque, t. LVI, p. 637.]

La figure de l’étoile serait différente, d’après cette autre légende, d’époque inconnue :

« Durant le voyage, qui dura treize jours, les Mages ne prirent ni repos ni nourriture ; le besoin ne s’en fit pas sentir, et cette période leur sembla n’avoir que la durée d’un jour. Plus ils approchaient de Bethléem, plus l’étoile brillait avec éclat ; elle avait la forme d’un aigle, volant à travers les airs et agitant ses ailes ; au-dessus était une croix. » [Apocryphes, t. II, p. 469.]

La légende suivante, qui a pour titre Des choses qui arrivèrent en Perse, lors de la naissance du Christ, est attribuée à Jules Africain, chronographe du IIIe siècle, bien qu’on ne sache à quelle époque elle appartienne réellement :

« La scène se passe en Perse, dans un temple de Junon (Ηρης), bâti par Cyrus. Un prêtre annonce que Junon a conçu. – Toutes les statues des dieux dansent et chantent à cette nouvelle. – Une étoile descend et annonce la naissance d’un Enfant Principe et Fin. – Toutes les statues tombent le visage contre terre. – Les Mages annoncent que cet Enfant est né à Bethléem et conseillent au roi d’envoyer des ambassadeurs. – Alors paraît Bacchus (Διόνυσος), qui prédit que cet Enfant chassera tous les faux dieux. – Départ des Mages, guidés par l’étoile. Arrivés à Jérusalem, ils annoncent aux prêtres la naissance du Messie. – À Bethléem, ils saluent Marie, font peindre par un esclave habile, son portrait avec l’Enfant et le placent dans leur temple principal avec cette inscription : À Jupiter Mithra (Διι Ηλιω, – au dieu soleil), au Dieu grand, au Roi Jésus, l’empire des Perses fait cette dédicace. » [Julius Africanus, dans Patr. grecque, t. X, p. 97 et 107.]

« La lumière de cette étoile, écrit saint Ignace, surpassait celle de toutes les autres ; son éclat était ineffable, et sa nouveauté faisait que ceux qui la regardaient en étaient frappés de stupeur. Le soleil, la lune et les autres astres formaient le chœur de cette étoile. » [Épître aux Éphésiens, c. XIX.]

Huginus à Barma, dans la Pratique de son ouvrage, emploie les mêmes termes pour exprimer la matière du Grand-Œuvre sur laquelle paraît l’étoile : « Prenez de la vraie terre, dit-il, bien imprégnée des rayons du soleil, de la lune et des autres astres. » [Huginus à Barma, Le Règne de Saturne changé en Siècle d’or. Paris, Derieu, 1780.]

Au IVe siècle, le philosophe Chalcidius, qui, comme le dit Mullachius, le dernier de ses éditeurs, professait qu’il fallait adorer les dieux de la Grèce, les dieux de Rome et les dieux étrangers, a conservé la mention de l’étoile des Mages et l’explication que les savants en donnaient. Après avoir parlé d’une étoile appelée Ahc par les Égyptiens, et qui annonce des malheurs, il ajoute :

« Il y a une autre histoire plus sainte et plus vénérable, qui atteste que par le lever d’une certaine étoile furent annoncés, non des maladies ni des morts, mais la descente d’un Dieu vénérable, pour la grâce de la conversation avec l’homme et pour l’avantage des choses mortelles. Les plus savants des Chaldéens, ayant vu cette étoile en voyageant pendant la nuit, en hommes parfaitement exercés à la contemplation des choses célestes, recherchèrent, à ce que l’on raconte, la naissance récente d’un Dieu, et ayant trouvé la majesté de cet Enfant, ils lui rendirent les vœux qui convenaient à un si grand Dieu. Ce qui vous est beaucoup plus connu qu’à d’autres. » [Chalcidius, Comm. in Timæum Platonis, c. 125 ; dans les Frag. philosophorum græcorum de Didot, t. II, p. 210. – Chalcidius s’adresse, de toute évidence, à un initié.]

Diodore de Tarse se montre plus positif encore lorsqu’il affirme que « cette étoile n’était pas une de celles qui peuplent le ciel, mais une certaine vertu ou force (δύναμις) urano-diurne (θειοτεραν), ayant pris la forme d’un astre pour annoncer la naissance du Seigneur de tous ». [Diodore de Tarse, Du Destin, dans Photius, cod. 233 ; Patr. grecque, t. CIII, p. 878.]

Evangile selon saint Luc, II, v. 8 à 14 :

« Or, en la même contrée, se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Voilà qu’un Ange du Seigneur se présenta devant eux, et une lumière divine les environna, et ils furent saisis d’une grande crainte ; mais l’Ange leur dit :

« Ne craignez point, car voici que je vous apporte la Bonne Nouvelle d’une grande joie pour tout le peuple ; c’est qu’il vous est né aujourd’hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ-Seigneur ; et ceci sera pour vous le signe : vous trouverez un Enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche.

« Au même instant se joignit à l’Ange une multitude de la milice céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. »

Evangile selon saint Matthieu, II, v. 1 à 11 :

« Lors donc que Jésus fut né en Bethléem de Juda, aux jours du roi Hérode, voilà que des Mages vinrent d’Orient à Jérusalem, disant : Où est Celui qui est né, roi des Juifs, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l’adorer ?

« … Alors Hérode, les Mages secrètement appelés, s’enquit d’eux avec soin du temps où l’étoile leur était apparue et, les envoyant à Bethléem, il dit :

« Allez, informez-vous exactement de l’Enfant, et, lorsque vous l’aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que, moi aussi, j’aille l’adorer.

« Ceux-ci donc, après avoir entendu le roi, s’en allèrent ; et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vînt et s’arrêtât au-dessus du lieu où était l’Enfant.

« Or, voyant l’étoile, ils se réjouirent d’une grande joie, et entrant dans la maison, ils trouvèrent l’Enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l’adorèrent ; puis, leurs trésors ouverts, ils lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »

À propos de faits si étranges et devant l’impossibilité d’en attribuer la cause à quelque phénomène céleste, A. Bonnetty, frappé du mystère qui enveloppe ces narrations, interroge :

« Qui sont ces Mages, et que faut-il penser de cette étoile ? C’est ce que se demandent en ce moment les critiques rationalistes et autres. Il est difficile de répondre à ces questions, parce que le Rationalisme et l’Ontologisme anciens et modernes, puisant toutes leurs connaissances en eux-mêmes, ont fait oublier tous les moyens par lesquels les anciens peuples de l’Orient conservaient les traditions primitives. » [A. Bonnetty, Documents historiques sur la Religion des Romains, t. II, p. 564.]

Nous retrouvons la première mention de l’étoile dans la bouche de Balaam. Celui-ci, qui serait né dans la ville de Péthor, sur l’Euphrate, vivait, dit-on, vers l’an 1477 av. J.-C., au milieu de l’empire assyrien à ses débuts. Prophète ou Mage en Mésopotamie, Balaam s’écrie :

« Comment pourrai-je maudire celui que son Dieu ne maudit pas ? Comment donc menacerai-je celui que Jéhovah ne menace pas ? Écoutez !… Je la vois, mais pas maintenant ; je la contemple, mais pas de près… Une étoile se lève de Jacob et le sceptre sort d’Israël… » (Num., XXIII, 8, XXIV, 17).

Dans l’iconographie symbolique, l’étoile sert à désigner aussi bien la conception que la naissance. La Vierge est souvent représentée nimbée d’étoiles. Celle de Larmor (Morbihan), qui fait partie d’un fort joli triptyque interprétant la mort du Christ et la souffrance de Marie, – Mater dolorosa, – où l’on peut remarquer, dans le ciel de la composition centrale, le soleil, la lune, les étoiles et l’écharpe d’Iris, tient de la main droite une grande étoile, – maris stella, – épithète donné à la Vierge dans une hymne catholique.

G. J. Witkowski nous décrit un vitrail très curieux, qui se trouvait près de la sacristie, dans l’ancienne église Saint-Jean à Rouen, aujourd’hui détruite. Ce vitrail figurait la Conception de saint Romain. « Son père, Benoît, conseiller de Clotaire II, et sa mère Félicité, étaient couchés dans un lit, entièrement nus, selon l’usage qui dura jusqu’au milieu du XVIe siècle. La conception était figurée par une étoile qui brillait sur la couverture en contact avec le ventre de la femme… Les bordures de cette vitre, déjà singulière par son motif principal, étaient ornées de médaillons où l’on distinguait, non sans surprise, les figures de Mars, Jupiter, Vénus, etc., et pour qu’on n’eût aucun doute sur leur identité, la figure de chaque déité était accompagnée de son nom. » [G. J. Witkowski, L’Art profane à l’Église. France. Paris, Schemit, 1908, p. 382.]

VIII (Le Mystère des Cathédrales)

De même que l’âme humaine a ses replis secrets, de même la cathédrale a ses couloirs cachés. Leur ensemble, qui s’étend sous le sol de l’église, constitue la crypte (du grec Κρυπτός, caché).

En ce lieu bas, humide et froid, l’observateur éprouve une sensation singulière et qui impose le silence : celle de la puissance unie aux ténèbres. Nous sommes ici dans l’asile des morts, comme à la basilique de Saint-Denis, nécropole des illustres, comme aux Catacombes romaines, cimetière des chrétiens. Des dalles de pierre ; des mausolées de marbre ; des sépulcres ; débris historiques, fragments du passé. Un silence morne et pesant emplit les espaces voûtés. Les mille bruits du dehors, ces vains écho du monde, n’arrivent plus jusqu’à nous. Allons-nous déboucher dans les cavernes des cyclopes ? Sommes-nous au seuil d’un enfer dantesque, ou sous les galeries souterraines, si accueillantes, si hospitalières aux premiers martyrs ? – Tout est mystère, angoisse et crainte en cet antre obscur…

Autour de nous, nombreux, des piliers énormes, massifs, parfois jumelés, dressés sur leurs bases larges et chanfreinées. Chapiteaux courts, peu saillants, sobres, trapus. Formes rudes et frustes, où l’élégance et la richesse cèdent le pas à la solidité. Muscles épais, contractés sous l’effort, qui se partagent sans défaillance le poids formidable de l’édifice entier. Volonté nocturne, muette, rigide, tendue dans une résistance perpétuelle à l’écrasement. Force matérielle que le constructeur sut ordonner et répartir, en donnant à tous ces membres l’archaïque aspect d’un troupeau de pachydermes fossiles, soudés les uns aux autres, arrondissant leurs dos osseux, creusant leur ventre pétrifié sous la poussée d’une charge excessive. Force réelle, mais occulte, qui s’exerce dans le secret, se développe dans l’ombre, agit sans trêve dans la profondeur des substructions de l’œuvre. Telle est l’impression dominante qu’éprouve le visiteur en parcourant les galeries des cryptes gothiques.

Jadis, les chambres souterraines des temples servaient de demeure aux statues d’Isis, lesquelles devinrent, lors de l’introduction du christianisme en Gaule, ces Vierges noires que le peuple, de nos jours, entoure d’une vénération toute particulière. Leur symbolisme est d’ailleurs identique ; les unes et les autres montrent, sur leur soubassement, la fameuse inscription : Virgini parituræ : la Vierge qui doit enfanter. Ch. Bigarne nous parle de plusieurs statues d’Isis désignées sous le même vocable. « Déjà, dit l’érudit Pierre Dujols, dans sa Bibliographie générale de l’Occulte, le savant Elias Schadius avait signalé, dans son livre De dictis Germanicis, une inscription analogue : Isidi, seu Virgini ex qua filius proditurus est [A Isis, ou à la Vierge de qui le Fils prendra naissance.]. Ces icônes n’auraient donc point le sens chrétien qu’on leur prête, du moins exotériquement. Isis, avant la conception, c’est, dit Bigarne, dans la théogonie astronomique, l’attribut de la Vierge que plusieurs monuments, bien antérieurs au christianisme, désignent sous le nom de Virgo paritura, c’est-à-dire la terre avant sa fécondation, et que les rayons du soleil vont bientôt animer. C’est aussi la mère des dieux, comme l’atteste une pierre de Die : Matri Deum Magnæ ideæ. » [Ch. Bigarne, Considérations sur le Culte d’Isis chez les Éduens. Beaune, 1862.] On ne peut mieux définir le sens ésotérique de nos Vierges noires. Elles figurent, dans la symbolique hermétique, la terre primitive, celle que l’artiste doit choisir pour sujet de son grand ouvrage. C’est la matière première à l’état de minerai, telle qu’elle sort des gîtes métallifères, profondément enfouie sous la masse rocheuse. C’est, nous disent les textes, « une substance noire, pesante, cassante, friable, qui a l’aspect d’une pierre et se peut broyer en menus morceaux à la façon d’une pierre ». Il apparaît donc régulier que l’hiéroglyphe humanisé de ce minéral en possède la couleur spécifique et qu’on lui réserve pour habitat les lieux souterrains des temples.

De nos jours, les Vierges noires sont peu nombreuses. Nous en citerons quelques-unes qui, toutes, jouissent d’une grande célébrité. La cathédrale de Chartres est la mieux partagée sous ce rapport ; elle en possède deux, l’une, désignée sous le vocable expressif de Notre-Dame-sous-Terre, dans la crypte, est assise sur un trône dont le socle porte l’inscription déjà relevée : Virgini parituræ ; l’autre, extérieure, appelée Notre-Dame-du-Pilier, occupe le centre d’une niche remplie d’ex voto sous forme de cœurs embrasés. Cette dernière, nous dit Witkowski, est l’objet de la dévotion d’un grand nombre de pèlerins. « Primitivement, ajoute cet auteur, la colonne de pierre qui lui sert de support était « cavée » des coups de langue et de dents de ses fougueux adorateurs, comme le pied de saint Pierre, à Rome, ou le genou d’Hercule que les païens adoraient en Sicile ; mais, pour la préserver des baisers trop ardents, elle fut entourée d’une boiserie en 1831. » Avec sa Vierge souterraine, Chartres passe pour être le plus ancien de tous les pèlerinages. Ce n’était d’abord qu’une antique statuette d’Isis « sculptée avant Jésus-Christ », ainsi que le racontent d’anciennes chroniques locales. Toutefois, notre image actuelle ne date que de l’extrême fin du XVIIIe siècle, celle de la déesse Isis ayant été détruite, à une époque inconnue, et remplacée par une statue de bois, tenant son Enfant assis sur les genoux, laquelle fut brûlée en 1793.

Quant à la Vierge noire de Notre-Dame du Puy, – dont les membres ne sont pas apparents, – elle affecte la figure d’un triangle, par sa robe qui la ceint au col et s’évase sans un pli jusqu’au pied. L’étoffe en est décorée de ceps de vigne et d’épis de blé, – allégoriques du pain et du vin eucharistiques, – et laisse passer, au niveau de l’ombilic, la tête de l’Enfant, aussi somptueusement couronnée que celle de sa mère.

Notre-Dame-de-Confession, célèbre Vierge noire des cryptes Saint-Victor, à Marseille, nous offre un beau spécimen de statuaire ancienne, souple, large et grasse. Cette figure, pleine de noblesse, tient un sceptre de la main droite et a le front ceint d’une couronne à triple fleuron (pl. I).

|

NOTRE-DAME-DE-CONFESSION

Vierge Noire des cryptes

de Saint-Victor à Marseille

Planche I |

Notre-Dame de Rocamadour, but d’un pèlerinage fameux, déjà fréquenté l’an 1166, est une madone miraculeuse dont la tradition fait remonter l’origine au juif Zachée, chef des publicains de Jéricho, et qui domine l’autel de la chapelle de la Vierge construite en 1479. C’est une statuette de bois, noircie par le temps, enveloppée dans une robe de lamelles d’argent qui en consolide les débris vermoulus. « La célébrité de Rocamadour remonte au légendaire ermite, saint Amateur ou Amadour, lequel sculpta en bois une statuette de la Vierge à laquelle de nombreux miracles furent attribués. On raconte qu’Amateur était le pseudonyme du publicain Zachée, converti par Jésus-Christ ; venu en Gaule, il aurait propagé le culte de la Vierge. Celui-ci est fort ancien à Rocamadour ; cependant, la grande vogue du pèlerinage ne date que du XIIe siècle. » [La Grande Encyclopédie, t. XXVIII, p. 761.]

À Vichy, la Vierge noire de l’église Saint-Blaise y est vénérée « de toute ancienneté », ainsi que le disait Antoine Gravier, prêtre communaliste au XVIIe siècle. Les archéologues datent cette sculpture du XIVe siècle, et, comme l’église Saint-Blaise, où elle est déposée, ne fut construite, dans ses parties les plus anciennes, qu’au XVe siècle, l’abbé Allot, qui nous signale cette statue, pense qu’elle figurait autrefois dans la chapelle Saint-Nicolas, fondée en 1372 par Guillaume de Hames.

L’église de Guéodet, nommée encore Notre-Dame-de-la-Cité, à Quimper, possède aussi une Vierge noire.

Camille Flammarion nous parle d’une statue analogue qu’il vit dans les caves de l’Observatoire, le 24 septembre 1871, deux siècles après la première observation thermométrique qui y fut faite en 1671. « Le colossal édifice de Louis XIV, écrit-il, qui élève la balustrade de sa terrasse à vingt-huit mètres au- dessus du sol, descend au-dessous en des fondations qui ont la même profondeur : vingt-huit mètres. À l’angle de l’une des galeries souterraines, on remarque une statuette de la Vierge, placée là cette même année 1671, et que des vers gravés à ses pieds invoquent sous le nom de Nostre-Dame de dessoubs terre. » [Camille Flammarion, L’Atmosphère. Paris, Hachette, 1888, p. 362.] Cette Vierge parisienne peu connue, qui personnifie dans la capitale le mystérieux sujet d’Hermès, paraît être une réplique de celle de Chartres, la benoiste Dame souterraine.

Un détail encore, utile pour l’hermétiste. Dans le cérémonial prescrit pour les processions de Vierges noires, on ne brûlait que des cierges de couleur verte.

Quant aux statuettes d’Isis, – nous parlons de celles qui échappèrent à la christianisation, – elles sont plus rares encore que les Vierges noires. Peut-être conviendrait-il d’en rechercher la cause dans la haute antiquité de ces icônes. Witkowski en signale une que logeait la cathédrale Saint-Étienne, de Metz. « Cette figure en pierre d’Isis, écrit l’auteur, mesurant 0m43 de haut sur 0m29 de large, provenait du vieux cloître. La saillie de ce haut relief était de 0m18 ; il représentait un buste nu de femme, mais si maigre que, pour nous servir d’une expression imagée de l’abbé Brantôme, « elle ne pouvoit rien monstrer que le bastiment » ; sa tête était couverte d’un voile. Deux mamelles sèches pendaient à sa poitrine comme celles des Dianes d’Éphèse. La peau était colorée en rouge, et la draperie qui contournait la taille en noir… Une statue analogue existait à Saint-Germain-des-Prés et à Saint-Étienne de Lyon. » [Cf. L’Art profane à l’Église. Étranger, Op. cit., p. 26.]

Toutefois, ce qui demeure pour nous, c’est que le culte d’Isis, la Cérès égyptienne, était fort mystérieux. Nous savons seulement qu’on fêtait solennellement la déesse, chaque année, dans la ville de Busiris, et qu’on lui sacrifiait un bœuf. « Après les sacrifices, dit Hérodote, les hommes et les femmes, au nombre de plusieurs myriades, se portent de grands coups. Pour quel dieu ils se frappent, j’estime que ce serait de ma part une impiété que de le dire. » Les grecs, de même que les Égyptiens, gardaient un silence absolu sur les mystères du culte de Cérès, et les historiens ne nous ont rien appris qui pût satisfaire notre curiosité. La révélation aux profanes du secret de ces pratiques était punie de mort. On considérait même comme un crime de prêter l’oreille à la divulgation. L’entrée du temple de Cérès, à l’exemple des sanctuaires égyptiens d’Isis, était rigoureusement interdite à tous ceux qui n’avaient point reçu l’initiation. Cependant, les renseignements qui nous ont été transmis sur la hiérarchie des grands prêtres nous autorisent à penser que les mystères de Cérès devaient être du même ordre que ceux de la Science hermétique. En effet, nous savons que les ministres du culte se répartissaient en quatre degrés : l’Hiérophante, chargé d’instruire les néophytes ; le Porte-Flambeau, qui représentait le Soleil ; le Hérault, qui représentait Mercure ; le Ministre de l’Autel, qui représentait la Lune. À Rome, les Céréalies se célébraient le 12 avril et duraient huit jours. On portait, dans les processions, un œuf, symbole du monde, et l’on y sacrifiait des porcs.

Nous avons dit plus haut qu’une pierre de Die, représentant Isis, la désignait comme étant la mère des dieux. La même épithète s’appliquait à Rhéa ou Cybèle. Les deux divinités se révèlent ainsi proches parentes, et nous aurions tendance à ne les considérer qu’en tant qu’expressions différentes d’un seul et même principe. M. Charles Vincens confirme cette opinion par la description qu’il donne d’un bas-relief figurant Cybèle, que l’on a vu, durant des siècles, à l’extérieur de l’église paroissiale de Pennes (Bouches-du-Rhône), avec son inscription : Matri Deum. « Ce curieux morceau, nous dit-il, a disparu vers 1610 seulement, mais il est gravé dans le Recueil de Grosson (p. 20). » Analogie hermétique singulière : Cybèle était adorée à Pessinonte, en Phrygie, sous la forme d’une pierre noire que l’on disait être tombée du ciel. Phidias représente la déesse assise sur un trône entre deux lions, ayant sur la tête une couronne murale de laquelle descend un voile. Parfois, on la figure tenant une clef et paraissant écarter son voile. Isis, Cérès, Cybèle, trois têtes sous le même voile.

IX (Le Mystère des Cathédrales)

Ces préliminaires achevés, il nous faut maintenant entreprendre l’étude hermétique de la cathédrale, et, pour limiter nos investigations, nous prendrons pour type le temple chrétien de la capitale, Notre-Dame de Paris.

Notre tâche, certes, est difficile. Nous ne vivons plus au temps de messire Bernard, comte de Trévise, de Zachaire ou de Flamel. Les siècles ont laissé leur trace profonde au front de l’édifice, les intempéries l’ont creusé de larges rides, mais les ravages du temps comptent peu au regard de celles qu’y imprimèrent les fureurs humaines. Les révolutions y gravèrent leur empreinte, regrettable témoignage de la colère plébéienne ; le vandalisme, ennemi du beau, y assouvit sa haine par d’affreuses mutilations, et les restaurateurs eux-mêmes, quoique portés des meilleures intentions, ne surent pas toujours respecter ce que les iconoclastes avaient épargné.

Notre-Dame de Paris élevait jadis sa majesté sur un perron de onze marches. A peine isolée, par un parvis étroit, des maisons de bois, des pignons aigus étagés en encorbellement, elle gagnait en hardiesse, en élégance ce qu’elle perdait en masse. Aujourd’hui, et grâce au recul, elle paraît d’autant plus massive qu’elle est plus dégagée, et que ses porches, ses piliers et ses contreforts portent directement sur le sol ; les remblais successifs ont peu à peu comblé ses degrés et fini par les absorber jusqu’au dernier.

Au milieu de l’espace limité, d’une part, par l’imposante basilique, et, de l’autre, par l’agglomération pittoresque des petits hôtels garnis de flèches, d’épis, de girouettes, percés de boutiques peintes aux poutrelles sculptées, aux enseignes burlesques, creusés sur leurs angles de niches ornées de madones ou de saints, flanqués de tourelles, d’échauguettes à poivrières, de bretèches, au milieu de cet espace, disons-nous, se dressait une statue de pierre, haute et étroite, qui tenait un livre d’une main et un serpent de l’autre. Cette statue faisait corps avec une fontaine monumentale où se lisait ce distique :

Qui sitis, huc tendas : desunt si forte liquores,

Pergredere, æternas diva paravit aquas.

[Toi qui a soif, viens ici : Si par hasard les ondes manquent,

Par degré, la Déesse a préparé les eaux éternelles.]

Le peuple l’appelait tantôt Monsieur Legris, tantôt Vendeur de gris, Grand Jeûneur ou Jeûneur de Notre-Dame.

Bien des interprétations ont été données sur ces expressions étranges, appliquées par le vulgaire à une image que les archéologues ne purent identifier. La meilleure explication est celle que nous en fournit Amédée de Ponthieu, et elle nous semble d’autant plus digne d’intérêt que l’auteur, qui n’était point hermétiste, juge sans parti pris et prononce sans idée préconçue :

« Devant ce temple, nous dit-il en parlant de Notre-Dame, se dressait un monolithe sacré que le temps avait rendu informe. Les anciens le nommaient Phœbigène [Engendré du soleil ou de l’or.], fils d’Apollon ; le peuple le nomma plus tard Maître Pierre, voulant dire Pierre maîtresse, pierre de pouvoir [C’est la pierre angulaire dont nous avons parlé.] ; il se nommait aussi messire Legris, alors que gris signifiait feu, et particulièrement feu grisou, feu follet…

« Selon les uns, ces traits informes rappelaient ceux d’Esculape, ou de Mercure, ou du dieu Terme [Les termes étaient des bustes d’Hermès (Mercure).] ; selon d’autres, ceux d’Archambaud, maire du Palais sous Clovis II, qui avait donné le fonds sur lequel l’Hôtel-Dieu était bâti ; d’autres y voyaient les traits de Guillaume de Paris, qui l’avait érigé en même temps que le portail de Notre-Dame ; l’abbé Lebœuf y voit la figure de Jésus-Christ ; d’autres, celle de sainte Geneviève, patronne de Paris.

« Cette pierre fut enlevée en 1748, quand on agrandit la place du Parvis-de-Notre-Dame. » [Amédée de Ponthieu, Légendes du Vieux Paris. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867, p. 91.]

Vers la même époque, le chapitre de Notre-Dame reçut l’ordre de supprimer la statue de saint Christophe. Le colosse, peint en gris, s’adossait au premier pilier de droite, en entrant dans la nef. Il avait été érigé en 1413 par Antoine des Essarts, chambellan du roi Charles VI. On voulut l’enlever en 1772, mais Christophe de Beaumont, alors archevêque de Paris, s’y opposa formellement. Ce ne fut qu’à sa mort, en 1781, qu’il fut traîné hors de la métropole et brisé. Notre-Dame d’Amiens possède encore le bon géant chrétien porteur de l’Enfant-Jésus, mais il ne doit d’avoir échappé à la destruction que parce qu’il fait corps avec la muraille : c’est une sculpture en bas-relief. La cathédrale de Séville conserve aussi un saint Christophe colossal et peint à fresque. Celui de l’église Saint-Jacques-la-Boucherie périt avec l’édifice, et la belle statue de la cathédrale d’Auxerre, qui datait de 1539, fut détruite, par ordre, en 1768, quelque années seulement avant celle de Paris.

Pour motiver de tels actes, il est évident qu’il fallait de puissantes raisons. Bien qu’elles nous paraissent injustifiées, nous en trouvons cependant la cause dans l’expression symbolique tirée de la légende et condensée, – trop clairement sans doute, – par l’image. Saint Christophe, dont Jacques de Voragine nous révèle le nom primitif : Offerus, signifie, pour la masse, celui qui porte le Christ (du grec Χριστοϕος) ; mais la cabale phonétique découvre un autre sens, adéquat et conforme à la doctrine hermétique. Christophe est mis pour Chrysophe : qui porte l’or (gr. Χρυσοϕορος). Dès lors, on comprend mieux la haute importance du symbole, si parlant, de saint Christophe. C’est l’hiéroglyphe du soufre solaire (Jésus), ou de l’or naissant, élevé sur les ondes mercurielles et porté ensuite, par l’énergie propre de ce Mercure, au degré de puissance que possède l’Élixir. D’après Aristote, le Mercure a pour couleur emblématique le gris ou le violet, ce qui suffit à expliquer pourquoi les statues de saint Christophe étaient revêtues d’un enduit du même ton. Un certain nombre de vieilles gravure conservées au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale, et représentant le colosse, sont exécutées au simple trait et d’une teinte bistre. La plus ancienne date de 1418.

On montre encore, à Rocamadour (Lot), une gigantesque statue de saint Christophe, élevée sur le plateau Saint-Michel, qui précède l’église. À côté, on remarque un vieux coffre ferré, au-dessus duquel est fiché dans le roc, et retenu par une chaîne, un grossier tronçon d’épée. La légende veut que ce fragment ait appartenu à la fameuse Durandal, l’épée que brisa le paladin Roland en ouvrant la brèche de Ronceveaux. Quoiqu’il en soit, la vérité qui se dégage de ces attributs est fort transparente. L’épée qui ouvre le rocher, la verge de Moïse qui fait jaillir l’eau de la pierre d’Horeb, le sceptre de la déesse Rhée, dont elle frappe le mont Dyndime, le javelot d’Atalante sont un seul et même hiéroglyphe de cette matière cachée des Philosophes, dont saint Christophe indique la nature et le coffre ferré le résultat.

Nous regrettons de n’en pouvoir dire plus sur le magnifique emblème à qui la première place était réservée dans les basiliques ogivales. Il ne nous reste pas de description précise et détaillée de ces grandes figures, groupes admirables par leur enseignement, mais qu’une époque superficielle et décadente fit disparaître sans avoir l’excuse d’une indiscutable nécessité.

Le XVIIIe siècle, règne de l’aristocratie et du bel esprit, des abbés de cour, des marquises poudrées, des gentilshommes à perruques, temps béni des maîtres à danser, des madrigaux et des bergères de Watteau, le siècle brillant et pervers, frivole et maniéré qui devait sombrer dans le sang, fut particulièrement néfaste aux œuvres d’art gothiques.

Entraînés par le grand courant de décadence que généra François Ier sous le nom paradoxal de Renaissance, incapables d’un effort équivalent à celui de leurs ancêtres, tout à fait ignorants de la symbolique médiévale, les artistes préférèrent reproduire des œuvres bâtardes, sans goût, sans caractère, sans pensée ésotérique, plutôt que poursuivre et développer l’admirable et saine création française.

Architectes, peintres, sculpteurs, préférant leur propre gloire à celle de l’Art, s’adressèrent aux modèles antiques contrefaits en Italie.

Les constructeurs du moyen âge avaient en apanage la foi et la modestie. Artisans anonymes de purs chefs-d’œuvre, ils édifièrent pour la Vérité, pour l’affirmation de leur idéal, pour la propagation et la noblesse de leur science. Ceux de la Renaissance, préoccupés surtout de leur personnalité, jaloux de leur valeur, édifièrent pour la postérité de leur nom. Le moyen âge dut sa splendeur à l’originalité de ses créations ; la Renaissance dut sa vogue à la fidélité servile de ses copies. Ici, une pensée ; là une mode. D’un côté, le génie ; de l’autre, le talent. Dans l’œuvre gothique, la facture demeure soumise à l’Idée ; dans l’œuvre renaissante, elle la domine et l’efface. L’une parle au cœur, au cerveau, à l’âme : c’est le triomphe de l’esprit ; l’autre s’adresse aux sens : c’est la glorification de la matière. Du XIIe au XVe siècle, pauvreté de moyens mais richesse d’expression ; à partir du XVIe, beauté plastique, médiocrité d’invention. Les maîtres médiévaux surent animer le calcaire commun ; les artistes de la Renaissance laissèrent le marbre inerte et froid.

C’est l’antagonisme de ces deux périodes, nées de concepts opposés, qui explique le mépris de la Renaissance et sa répugnance profonde pour tout ce qui était gothique.

Un tel état d’esprit devait être fatal à l’œuvre du moyen âge ; et c’est à lui, en effet, que nous devons attribuer les mutilations sans nombre que nous déplorons aujourd’hui.

La cathédrale de Paris, ainsi que la plupart des basiliques métropolitaines, est placée sous l’invocation de la benoîte Vierge Marie ou Vierge-Mère. En France, le populaire appelle ces églises des Notre-Dame. En Sicile, elles portent un nom plus expressif encore, celui de Matrices. Ce sont donc bien des temples dédiés à la Mère (lat. mater, matri), à la Matrone dans le sens primitif, mot qui, par corruption, est devenu la Madone (ital. ma donna), ma Dame, et, par extension, Notre-Dame.

Franchissons la grille du porche, et commençons l’étude de la façade par le grand portail, dit porche central ou du Jugement.

Le pilier trumeau qui partage en deux la baie d’entrée offre une série de représentations allégoriques des sciences médiévales. Face au parvis, – et à la place d’honneur, – l’alchimie y est figurée par une femme dont le front touche les nues. Assise sur un trône, elle tient de la main gauche un sceptre, – insigne de souveraineté, – tandis que la droite supporte deux livres, l’un fermé (ésotérisme), l’autre ouvert (exotérisme). Maintenue entre ses genoux et appuyée contre sa poitrine se dresse l’échelle aux neuf degrés, –

scala philosophorum, – hiéroglyphe de la patience que doivent posséder ses fidèles, au cours des neufs opérations successives du labeur hermétique (pl. II). « La patience est l’eschelle des Philosophes, nous dit Valois, et l’humilité est la porte de leur jardin ; car quiconque persévérera sans orgueil et sans envie, Dieu lui fera miséricorde. » [

Œuvres de Nicolas Grosparmy et Nicolas Valois. Mss. biblioth. de l’Arsenal, n° 2516 (166 S.A.F.), p. 176.]

|

L'ALCHIMIE

Bas-relief du grand porche de Notre-Dame de Paris

Planche II |

Tel est le titre du chapitre philosophal de ce mutus Liber qu’est le temple gothique ; le frontispice de cette Bible occulte aux massifs feuillets de pierre ; l’empreinte, le sceau du Grand-Œuvre laïque au front du Grand-Œuvre chrétien. Il ne pouvait être mieux situé qu’au seuil même de l’entrée principale.

Ainsi, la cathédrale nous apparaît basée sur la science alchimique, investigatrice des transformations de la substance originelle, de la Matière élémentaire (lat. materea, racine mater, mère). Car la Vierge-Mère, dépouillée de son voile symbolique, n’est autre chose que la personnification de la substance primitive dont se servit, pour réaliser ses desseins, le Principe créateur de tout ce qui est. Tel est le sens, d’ailleurs fort lumineux, de cette épître singulière qu’on lit à la messe de l’Immaculée-Conception de la Vierge, et dont voici le texte :

« Le Seigneur m’a possédée au commencement de ses voies. J’étais avant qu’il formât aucune créature. J’étais de toute éternité avant que la terre ne fut créée. Les abîmes n’étaient pas encore, et déjà j’étais conçue. Les fontaines n’étaient pas encore sorties de la terre ; la pesante masse des montagnes n’était pas encore formée ; j’étais enfantée avant les collines. Il n’avait créé ni la terre, ni les fleuves, ni affermi le monde sur ses pôles. Lorsqu’il préparait les Cieux, j’étais présente ; lorsqu’il environnait les abîmes de leurs bornes et qu’il prescrivait une loi inviolable ; lorsqu’il affermissait l’air au-dessus de la terre ; lorsqu’il donnait leur équilibre aux eaux des fontaines ; lorsqu’il renfermait la mer dans ses limites et lorsqu’il imposait une loi aux eaux afin qu’elles ne passassent point leurs bornes ; lorsqu’il posait les fondements de la terre, j’étais avec lui, et je réglais toutes choses. »

Il s’agit visiblement ici de l’essence même des choses. Et, en effet, les Litanies nous apprennent que la Vierge est le Vase qui contient l’Esprit des choses : Vas spirituale. « Sur une table, à hauteur de la poitrine des Mages, nous dit Etteilla, étoient, d’un côté, un livre ou une suite de feuillets ou lames d’or (le livre de Thot) et, de l’autre côté, un vase plein d’une liqueur céleste-astrale, composée d’un tiers de miel sauvage, d’une part d’eau terrestre et d’une part d’eau céleste… Le secret, le mystère étoit donc dans le vase. » [Etteilla, Le Denier du Pauvre, dans les Sept nuances de l’Œuvre philosophique, s. l. n. d. (1786), p. 57.]

Cette Vierge singulière, – Virgo singularis, comme le désigne expressément l’Église – est, au surplus, glorifiée sous des épithètes qui dénotent assez son origine positive. Ne la nomme-t-on pas aussi le Palmier de la Patience (Palma patientiæ) ; le Lis entre les épines (Lilium inter spinas) [C’est le titre de mss. alchimiques célèbres d’Agricola et de Ticinensis. Cf. biblioth. de Rennes (159) ; de Bordeaux (533) ; de Lyon (154) ; de Cambrai (919).] ; le Miel symbolique de Samson ; la Toison de Gédéon ; la Rose mystique ; la Porte du Ciel ; la Maison de l’Or ; etc. ? Les mêmes textes appellent encore Marie le Siège de la Sagesse, en d’autres termes le Sujet de la Science hermétique, de la sapience universelle. Dans le symbolisme des métaux planétaires, c’est la Lune, qui reçoit les rayons du Soleil et les conserve secrètement dans son sein. C’est la dispensatrice de la substance passive, que l’esprit solaire vient animer. Marie, Vierge et Mère, représente donc la forme ; Élie, le Soleil, Dieu le Père est l’emblème de l’esprit vital. De l’union de ces deux principes résulte la matière vivante, soumise aux vicissitudes des lois de mutation et de progression. C’est alors Jésus, l’esprit incarné, le feu corporifié dans les choses telles que nous les connaissons ici-bas :

ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR, ET IL A HABITÉ PARMI NOUS.

D’autre part, la Bible nous enseigne que Marie, mère de Jésus, était de la tige de Jessé. Or, le mot hébreu Jes signifie le feu, le soleil, la divinité. Être de la tige de Jessé, c’est donc être de la race du soleil, du feu. Comme la matière tire son origine du feu solaire, ainsi que nous venons de le voir, le même nom de Jésus nous apparaît dans sa splendeur originelle et céleste : feu, soleil, Dieu.

Enfin, dans l’Ave Regina, la Vierge est appelée proprement Racine (Salve, radix) pour marquer qu’elle est le principe et le commencement du Tout. « Salut, racine par laquelle la Lumière a brillé sur le monde. »

Telles sont les réflexions suggérées par l’expressif bas-relief qui accueille le visiteur sous le porche de la basilique. La Philosophie hermétique, la vieille Spagyrie lui souhaitent la bienvenue dans le temple gothique, le temple alchimique par excellence. Car la cathédrale tout entière n’est qu’une glorification muette, mais imagée, de l’antique science d’Hermès, dont elle a su, d’ailleurs, conserver l’un des anciens artisans. Notre-Dame de Paris, en effet, garde son alchimiste.

Si, poussé par la curiosité, ou pour donner quelque agrément à la flânerie d’un jour d’été, vous gravissez l’escalier en hélice qui accède aux parties hautes de l’édifice, parcourez lentement le chemin, creusé comme une rigole, au sommet de la seconde galerie. Arrivé près de l’axe médian du majestueux édifice, à l’angle rentrant de la tour septentrionale, vous apercevrez, au milieu du cortège de chimères, le saisissant relief d’un grand vieillard de pierre. C’est lui, c’est l’alchimiste de Notre-Dame (pl. III).

|

NOTRE-DAME DE PARIS

L'Alchimiste

Planche III |

Coiffé du bonnet phrygien, attribut de l’Adeptat (*), négligemment posé sur la longue chevelure aux boucles épaisses, le savant, serré dans la cape légère du laboratoire, s’appuie d’une main sur la balustrade, tandis qu’il caresse, de l’autre, sa barbe abondante et soyeuse. Il ne médite pas, il observe. L’œil est fixe ; le regard, d’une étrange acuité. Tout, dans l’attitude du Philosophe, révèle une extrême émotion. La courbure des épaules, la projection en avant de la tête et du buste trahissent, en effet, la plus forte surprise. En vérité, cette main pétrifiée s’anime. Est-ce une illusion ? On croirait la voir trembler…

* [Le bonnet phrygien, qui coiffait les sans-culottes et constituait une sorte de talisman protecteur, au milieu des hécatombes révolutionnaires, était le signe distinctif des Initiés. Dans l’analyse qu’il fait d’un ouvrage de Lombard (de Langres), intitulé : Histoire des Jacobins, depuis 1789 jusqu’à ce jour, ou État de l’Europe en novembre 1820 (Paris, 1820), le savant Pierre Dujols écrit qu’au grade d’Épopte (dans les Mystères d’Éleusis) « on demandait au récipiendaire s’il se sentait la force, la volonté et le dévouement requis pour mettre la main au GRAND-ŒUVRE. Alors, on lui posait un bonnet rouge sur la tête, en prononçant cette formule : « Couvre-toi de ce bonnet, il vaut mieux que la couronne d’un roi. » On était loin de se douter que ce genre de pétase, nommé libéria dans les Mithriaques, et qui désignait autrefois les esclaves affranchis, fût un symbole maçonnique et la marque suprême de l’Initiation. On ne sera donc plus étonné de le voir figurer sur nos monnaies et nos monuments publics. »]

Quelle splendide figure que celle du vieux maître qui scrute, interroge, anxieux et attentif, l’évolution de la vie minérale, puis contemple enfin, ébloui, le prodige que sa foi seule lui laissait entrevoir !

Et qu’elles sont pauvres, les statues modernes de nos savants, – qu’ils soient coulés dans le bronze ou taillés dans le marbre, – auprès de cette image vénérable, d’un si puissant réalisme en sa simplicité !

Le stylobate de la façade, qui se développe et s’étend sous les trois porches, est tout entier consacré à notre science ; et c’est un véritable régal pour le déchiffreur des énigmes hermétiques que cet ensemble d’images aussi curieuses qu’instructives.

C’est là que nous allons trouver le nom lapidaire du sujet des Sages ; là que nous assisterons à l’élaboration du dissolvant secret ; là, enfin, que nous suivrons pas à pas le travail de l’Élixir, depuis sa calcination première jusqu’à son ultime coction.

Mais afin de garder quelque méthode en cette étude, nous observerons toujours l’ordre de succession des figures, en allant de l’extérieur vers les ventaux du porche, comme le ferait un fidèle pénétrant dans l’édifice.